Di potere, soldi e crudeltà credo si possa parlare a ogni latitudine e in ogni epoca. Deepti Kapoor sceglie l’India, casa sua – anche se vive in Portogallo e scrive in inglese -, per molla “morale” e per esperienza maturata sul campo, da giornalista che di Delhi ha visto sia i salotti dorati che i cantucci che difficilmente finirebbero in una presentazione istituzionale sull’ascesa di una nuova potenza del mondo globalizzato. Prima uscita di una saga già ambiziosissima (e in avanzata fase di adattamento televisivo/cinematografico, pare), L’età del male – tradotto da Alfredo Colitto per Einaudi Stile Libero – è un romanzo sul crimine come compromesso, come rivalsa e sogno vendicativo. È anche una storia dove non è previsto che si vinca o si perda, perché il gioco è truccato in partenza e gli abissi sociali, economici e culturali che separano le pedine in campo sono talmente macroscopici da deformare il concetto stesso di giustizia. Kapoor disegna un sistema che demolisce (o ha perso) i punti cardinali dei Grandi Ideali per rimpiazzarli con nuove divinità tentacolari: il male patito e subito diventa un credito nei confronti del mondo, la base “teorica” che giustifica il male che si infligge per riportare la bilancia in equilibrio.

Kapoor ci butta nell’orbita di una famiglia malavitosa all’apparenza onnipotente – intrallazzi politici, monopoli economici, devastazioni urbanistiche e via così – in via di “legittimazione”. Il più pulito dei Wadia ha la rogna, ma il sistema che hanno messo in piedi a partire dai due patriarchi – Bunty, quello di città che fa affari, e Vicky, quello di “campagna” che fa paura – ha generato una tale quantità di soldi da rendere la famiglia non solo intoccabile ma anche inserita nel tessuto governativo e finanziario della gente che conta e che decide. È come se tutti fossero alle loro dipendenze, dalla stampa alla polizia, perché conviene mangiare da quel piatto e a fare gli eroi o i difensori dei deboli si campa poco. L’anello “debole” è Sunny, unico figlio di Bunty, erede teorico dell’impero e pure un po’ rampollo mezzo coglione che nessuno sa bene dove piazzare perché dove lo metti fa danni e nemmeno lui ha capito con granitiche certezze chi essere o cosa ci si aspetta da lui. Sunny non è identico agli altri Wadia ma sa far schifo a modo suo, ha dei sogni che somigliano a quelli di un colonialista straniero (che cortocircuito strabiliante) e un invalidante bisogno – destinato all’eterna frustrazione – di essere approvato dal suo temibile papà. Come ogni pagliaccio, Sunny è triste. E questa sua ambivalenza, queste numerose identità che prova ad assumere nella speranza di trovarne una che attecchisca e lo trasformi in una persona degna di rispetto – ecco, è il dramma di questo bambinone crudele e fondamentalmente patetico a mandare avanti la narrazione. Attorno a Sunny gravitano Ajay – se c’è al mondo un povero Cristo è lui – e Neda, giornalista in erba che si lascia lì per lì abbagliare e che il fosso non lo scansa.

Il romanzo racconta la parabola di Sunny e dei suoi riluttanti satelliti in un’alternanza di punti di vista e di momenti diversi. Si salta qua e là beneficiando di informazioni astutamente incomplete che producono uno svelamento progressivo del quadro generale e che collocano ogni azione in quell’interessante zona grigia morale che penso sia l’anima vera di in una storia che indaga il male come compromesso o, come nella miglior tradizione, come “offerta che non si può rifiutare”. Succedono cose tremende, sbagliate, di un’ingiustizia che insulta ogni principio. E succedono in un labirinto con un difetto di progettazione intenzionale: non si può uscire, ma ci si illude di poter scegliere da che parte andare.

Padri! Figli! Sangue! Bei completi di sartoria! Dramma! Eredità! Ricatto! Tremenda vendetta! Disprezzo imperdonabile per la vita altrui! Macerie! Speculazione! Giornalisti prezzolati! Ubriachi! Ubriaconi! Ubriachi attaccabrighe! Altri ubriachi! Ubriachi armati di balestra! Rimpianto! Caste! Piscine! Delusione! Raccapriccio! Tirapiedi! Scrocconi! Ceffi tremendi! Imbecilli! Scalate sociali! Reietti! Conferenze stampa! Povertà nera! Feste dove non si capisce mai cosa ci sia da festeggiare! Prigioni! Colpa! Redenzione! Architettura! Schiavitù! Traffici abietti! Soprammobili carissimi! Santo cielo, c’è dentro di tutto e tutto contribuisce a tracciare un ritratto scoraggiante della disposizione dell’essere umano alla crudeltà. Cormac McCarthy a parte, non posso dire di avere una gran “esperienza” di epopee criminali, ma mi pare che Kapoor abbia messo insieme un congegno che funziona. Incalza al punto giusto, anche se non è sempre omogeneo a livello di ritmo e certe digressioni/parentesi mi son sembrate un po’ “troppo”, pur capendone la funzione nell’impianto generale del libro (e dei seguiti promessi). Insomma, è un polpettone di opportunissima complessità e di intriganti dilemmi – dotati anche di una rilevanza significativa, se li inquadriamo in un’ottica socio-economica che non può non tangerci e di cui inevitabilmente facciamo parte.

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.

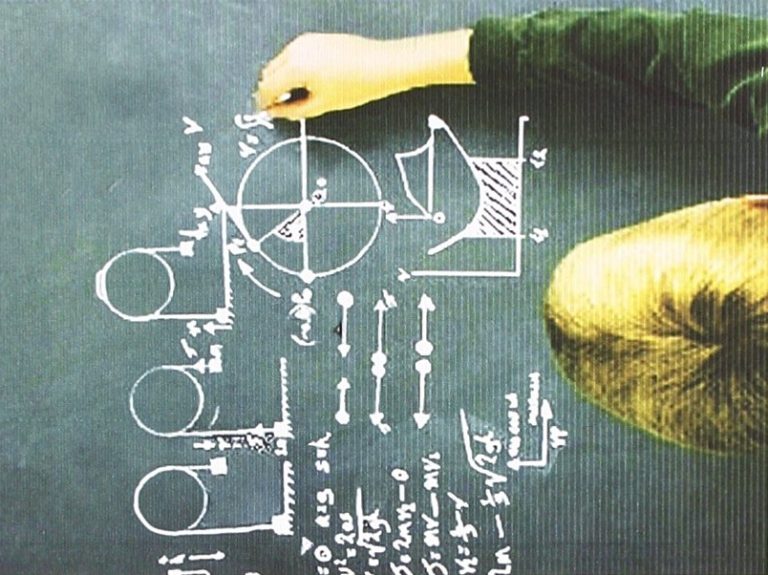

Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,

Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,

Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo

Hilma Wolitzer è una relativa novità per noi: per la prima volta la troviamo

È bellissimo. Leggetelo.

È bellissimo. Leggetelo.

Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.

Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.

Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?

Chi era Lucia, la madre? Che vita può essere stata quella di una donna (ancora giovanissima) che sceglie di morire dopo aver creduto profondamente in un amore giudicato inammissibile? Chi si è lasciata alle spalle in Molise, a Palata? E chi era Giuseppe, l’uomo che le ha donato una parentesi di felicità?