Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.

Non so se si tratti di una stortura generazionale o probabilmente solo di una difficoltà molto privata e circoscritta ma, arrivata a un’età in cui non ho più motivo di scandalizzarmi se qualcuno mi si rivolge con signora, mi rendo conto di essermi trasformata in una lettrice disabituata alla poesia. Quando la poesia mi “trova” ne rimango affascinata e nutrita, ma si tratta quasi sempre di collisioni fortuite. Recupero con interesse vivissimo il lavoro poetico di autori e autrici che sono solita leggere in prosa o in un universo romanzesco, ma ho quasi sempre il timore di non essere abbastanza *sveglia* per squarciare il velo. Forse mi preoccupo ancora di dover essere interrogata alla seconda ora o di dover elencare a memoria tutte le figure retoriche che riesco a individuare in una strofa. Forse patisco un imprinting scolastico che ben poco ha fatto leva sulla meraviglia e sul potere della parola. O forse mi ritrovo a sgambettare in una bolla in cui ancora resiste il mito della poesia “difficile”, di quest’arte oscura e rarefatta che parla solo a spiriti eletti, alatissimi e immuni dai crucci del quotidiano.

Quante cretinate, possiamo dirlo?

Già. Il perché lo riassume alla perfezione il titolo della nuova collana che dal 21 marzo troveremo in allegato al Corriere della Sera: La poesia è di tutti. E lo scopo dell’impresa – a cui contribuisce anche l’Università Cattolica – è aiutarci a rammentarlo senza indugi e ipotetici complessi. È un invito gentile che scaccia le sovrastrutture polverose che potremmo aver accumulato strada facendo e che, semplicemente, ci esorta a leggere e a ritrovarci capaci di quella connessione istintiva e consapevole tra pagina e pensiero.

Le voci che man mano incontreremo sono numerose, illustri ed emblematiche, oltre che felicemente discontinue dal punto di vista cronologico e geografico. Insomma, avremo la possibilità di ripassare i “fondamentali” della disciplina poetica di questi ultimi 150 anni, ma il contatto con il presente e i tanti ponti che ci collegano ai nostri ieri saranno presidiati e lasciati risuonare forte e chiaro. Kavafis e Auden si accomoderanno vicino a Ocean Vuong e Anna Achmatova, mentre la curatela resterà saldamente affidata a Daniele Piccini, che ha anche il grande merito d’aver firmato le introduzioni ai volumi – come sono? Accessibili, curiose, “veloci” ma ricche, accoglienti. E le copertine (BELLISSIME, posso dire?) sono state progettate e illustrate dallo studio XxY, che in ambito editoriale ci ha abituati bene e che qua non si smentisce.

Informazioni pratiche? Volentieri.

La poesia è di tutti debutta in edicola il 21/3 con Pablo Neruda. Ogni martedì vi aspetterà un nuovo volume in allegato al Corriere della Sera a 3,90€.

Per un trailer che ci illumini il futuro, ecco qua il piano dell’opera:

1 | Pablo Neruda | 21/03/2023

2 | Wisława Szymborska | 28/03/2023

3 | Costantino Kavafis | 04/04/2023

4 | Alda Merini | 11/04/2023

5 | Eugenio Montale |18/04/2023

6 | Charles Baudelaire | 25/04/2023

7 | Jericho Brown | 02/05/2023

8 | Dino Campana | 09/05/2023

9 | Emily Dickinson | 16/05/2023

10 | Ocean Vuong | 23/05/2023

11 | Federico García Lorca | 30/05/2023

12 | Wystan Hugh Auden | 06/06/2023

13 | Pedro Salinas | 13/06/2023

14 | Anna Andreevna Achmatova | 20/06/2023

15 | Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud | 27/06/2023

16 | Fernando Pessoa | 04/07/2023

17 | Umberto Saba | 11/07/2023

18 | Boris Pasternak | 18/07/2023

19 | Vittorio Sereni | 25/07/2023

20 | Novalis | 01/08/2023

21 | Ghiannis Ritsos | 08/08/2023

22 | Rainer Maria Rilke | 15/08/2023

23 | Giorgio Caproni | 22/08/2023

24 | Shelley, Keats, Byron | 29/08/2023

25 | Mario Luzi | 05/09/2023

Serve un sito? Recatevi qua.

E felice costruzione di una bibliotechina poetica a noi, in santa pace e con i migliori slanci del nostro cuore. È sempre stato il momento giusto, ma forse ci preoccupavamo troppo per accorgercene. La poesia è di tutti… come dovrebbe esserlo la libertà – di leggere, di immaginare, di esplorare e di spostare il nostro orizzonte un po’ più in là, quando ne sentiamo il bisogno.

Animato da un interesse antropologico che a tratti lascia trasparire un “vi prego, fatemi scendere”, in

Animato da un interesse antropologico che a tratti lascia trasparire un “vi prego, fatemi scendere”, in

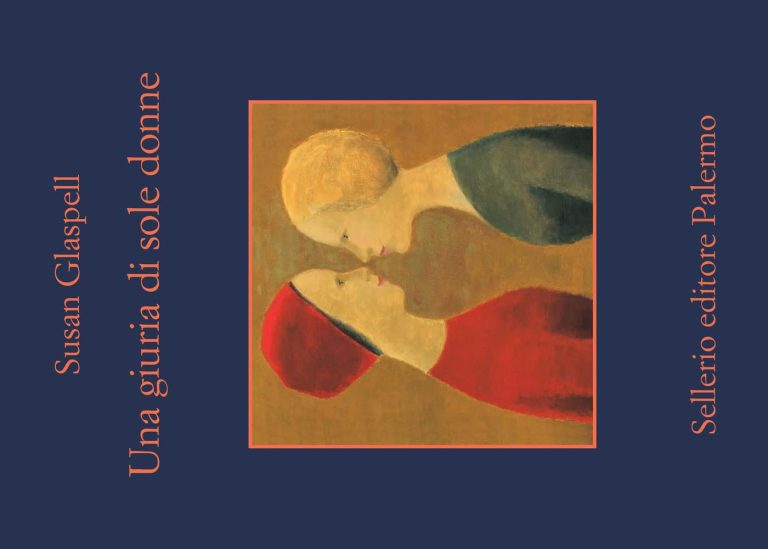

Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.

Un uomo viene ritrovato morto in una casa isolata. La moglie viene arrestata e altre due donne approdano sulla scena del crimine per prepararle un valigino con l’occorrente per il “soggiorno” in cella in attesa del giudizio. Sono la moglie dello sceriffo e del fattore che ha scoperto il delitto e arrivano in questa casa silenziosa, mesta e cupa insieme a un folto gruppo di inquirenti (maschi) che cercano di far luce sul mistero. Le donne vengono lasciate in cucina (dove tutto sommato ci si aspetta che stiano, visto che quello è il loro posto) mentre gli uomini si aggirano per casa in cerca di indizi, girando fondamentalmente a vuoto mentre le signore, analizzando i dettagli minuti in cui si imbattono, sbrogliano la matassa.

Son solo le sfighe a schiacciarci o possono pensarci anche le fortune? Maria Cristina è un magnifico vaso di coccio in mezzo a tantissimi recipienti molto meno gradevoli alla vista ma più coriacei – e forse pure pieni di qualcosa, più capaci di orientarsi nel mondo, più duttili e scafati. Accusata spessissimo e volentieri di sapere di poco, percepita quasi universalmente come appendice muta e gradevole a vedersi di uomini importanti – dal primo marito scrittore al premier in carica – e cronicamente in cerca di un punto di riferimento che non la abbandoni in circostanze tragiche, Maria Cristina cerca di limitare i danni e di tenere in piedi le apparenze, ma avrà mai la possibilità di raccontare davvero una storia che sia sua? Il domandone si fa ineludibile quando, per un fortuito incrocio di antiche traiettorie, Maria Cristina si imbatte in una fiamma di gioventù che le gira un video “d’archivio” potenzialmente in grado di devastarle la vita. Barcollando – anche grazie a un alluce tumefatto – sul filo sottile dell’accettabilità, Maria Cristina andrà di fatto alla ricerca del suo nucleo reale, spogliandosi come una favolosa cipolla di tutte le stratificazioni, le preoccupazioni e le sovrastrutture che la spingono automaticamente a mettersi in posa per una schiera di fotografi ipotetici anche quando è da sola in mezzo a un bosco. Chi diventiamo, quando smettiamo di volercelo far dire dal riflesso che produciamo sugli altri? Che cosa serve davvero per sentirci in pace?

Son solo le sfighe a schiacciarci o possono pensarci anche le fortune? Maria Cristina è un magnifico vaso di coccio in mezzo a tantissimi recipienti molto meno gradevoli alla vista ma più coriacei – e forse pure pieni di qualcosa, più capaci di orientarsi nel mondo, più duttili e scafati. Accusata spessissimo e volentieri di sapere di poco, percepita quasi universalmente come appendice muta e gradevole a vedersi di uomini importanti – dal primo marito scrittore al premier in carica – e cronicamente in cerca di un punto di riferimento che non la abbandoni in circostanze tragiche, Maria Cristina cerca di limitare i danni e di tenere in piedi le apparenze, ma avrà mai la possibilità di raccontare davvero una storia che sia sua? Il domandone si fa ineludibile quando, per un fortuito incrocio di antiche traiettorie, Maria Cristina si imbatte in una fiamma di gioventù che le gira un video “d’archivio” potenzialmente in grado di devastarle la vita. Barcollando – anche grazie a un alluce tumefatto – sul filo sottile dell’accettabilità, Maria Cristina andrà di fatto alla ricerca del suo nucleo reale, spogliandosi come una favolosa cipolla di tutte le stratificazioni, le preoccupazioni e le sovrastrutture che la spingono automaticamente a mettersi in posa per una schiera di fotografi ipotetici anche quando è da sola in mezzo a un bosco. Chi diventiamo, quando smettiamo di volercelo far dire dal riflesso che produciamo sugli altri? Che cosa serve davvero per sentirci in pace?

C’è sempre un viaggio verso una meta misteriosa, che poi altro non è se non un’esplorazione delle proprie origini e della propria forma più autentica. Qui, su un’isola che per qualche tempo è stata un rifugio e una comunità di donne non “allineate”, Alice torna sulle tracce della madre e della nonna per dare un senso alla loro memoria e al futuro che non ha ancora saputo scrivere con mano sicura. La storia sembra ripetersi, ma non tutti i destini sono gabbie o maledizioni e, nel condividere un segreto che squaglia i confini tra nature diverse, Alice afferra finalmente un’idea completamente nuova di libertà.

C’è sempre un viaggio verso una meta misteriosa, che poi altro non è se non un’esplorazione delle proprie origini e della propria forma più autentica. Qui, su un’isola che per qualche tempo è stata un rifugio e una comunità di donne non “allineate”, Alice torna sulle tracce della madre e della nonna per dare un senso alla loro memoria e al futuro che non ha ancora saputo scrivere con mano sicura. La storia sembra ripetersi, ma non tutti i destini sono gabbie o maledizioni e, nel condividere un segreto che squaglia i confini tra nature diverse, Alice afferra finalmente un’idea completamente nuova di libertà.