Quel che sappiamo del “mondo” di Biglietto blu è essenziale (e all’apparenza semplicissimo, nel suo funzionamento): alla prima mestruazione, tutte le ragazze vengono accompagnate in un edificio governativo per l’assegnazione del biglietto che determinerà il loro futuro. Biglietto bianco: avranno una famiglia e dei figli. Biglietto blu: lavoreranno, non saranno obbligate a stringere legami duraturi e dovranno obbedire all’imperativo di non riprodursi. Dopo l’estrazione, le biglietto-bianco saranno caricate su un’auto che le accompagnerà al loro nuovo nido, mentre le biglietto-blu, tempestivamente dotate di spirale, dovranno cavarsela da sole per raggiungere “la città”, abbandonando su due piedi la famiglia d’origine e affrontando un viaggio assai poco rassicurante. Hai fame? Nessun problema, cattura un bel coniglio selvatico e scuoiatelo a mani nude. Hai freddo? Peggio per te. Ti si sono sfondate le scarpe? Rubale a qualche altra ragazzina che vaga sulla statale.

Il biglietto si può cambiare? No, il “sistema” decide, provvede, traccia la rotta e, soprattutto, non sbaglia. Non ci si appella all’assegnazione del biglietto così come non si mettono in discussione le grandi certezze della natura: il sole sorge e tramonta, le biglietto-bianco accudiranno i loro figli e le biglietto-blu saranno produttive, indipendenti e “libere”. Le biglietto-bianco non frequentano le biglietto-blu e nessuna sa più di quello che le occorre sapere. A ogni donna è assegnato un dottore che, a cadenza serrata, si prenderà cura della sua mente e del suo corpo. I dottori sono figure ibride, un po’ psicanalisti, un po’ medici generalisti e un po’ funzionari pubblici, controllori e guardiani. Ti misuro la pressione e mi assicuro che anche questa settimana non ti siano venute le piattole, ti parlo e ti ricordo immancabilmente qual è il tuo posto e che cosa ci si aspetta da te, ti racconto che il sistema ti conosce e che il biglietto che hai è proprio quello che asseconda la tua indole più profonda. Ma fila sempre tutto liscio? Ogni donna obbedisce e si allinea al ruolo che le toccato in sorte? Dipende. Questo romanzo esiste perché esiste una ribelle.

In tutta sincerità, ero in apprensione per la tenuta di questo libro. Nel recente passato, sono spuntati parecchi romanzi che hanno cercato di esplorare i margini di manovra delle femmine all’interno di società e contesti più o meno normati, mondi alternativi che portano all’estremo i germi non sempre benevoli del presente che abitiamo per provare a farci intravedere un fosco orizzonte incombente – o per farci più che motivatamente incazzare. Alcuni libri hanno assegnato alle donne poteri in grado di sovvertire lo status quo – penso a Ragazze elettriche, tanto per citarne uno molto fortunato e credo pure piuttosto riuscito – mentre altri sono partiti da premesse “croccanti” (e forse anche un po’ furbette) per risolversi poi in pasticci che poco aggiungono alla consapevolezza collettiva o si trasformano, più semplicemente, in occasioni sprecate. Insomma, un Racconto dell’ancella non può materializzarsi in libreria tutti i giorni, ma quel che possiamo augurarci è di imbatterci, di tanto in tanto, in un romanzo che non si sfilacci sotto al peso di una premessa forse troppo ambiziosa, per quanto significativa e stimolante. Ecco, Sophie Mackintosh non ci tradisce. Ci tratta un po’ come i medici di Biglietto blu – uscito nei Supercoralli Einaudi nella traduzione di Norman Gobetti – trattano le loro pazienti: ci fornisce l’impianto basilare del mondo e lascia che sia Calla, la biglietto-blu che ci farà da portabandiera, a tratteggiare per noi il paesaggio interiore delle non-allineate. È il tocco di un’accorta stratega, ma è anche molto efficace, “vivo”. Un po’ funziona perché l’isolamento di Calla rispecchia i compartimenti stagni che separano forzosamente le detentrici dei due tipi di biglietto, ma anche perché l’imperativo a cui Calla finirà per rispondere è intimo, slegato dalle circostanze e dalle lecite possibilità che le spettano e, soprattutto, nasce da una presa di coscienza che demolisce i limiti per esplorare il cuore vero della questione: la possibilità di scegliere.

Siamo forse più abituate a lottare per il riconoscimento del nostro sacrosanto diritto a non diventare madri. Mackintosh assegna alla sua protagonista un imperativo diametralmente opposto: in una società che non prevede per le biglietto-blu la possibilità di fare figli (e che con ogni mezzo cerca di convincere le biglietto-blu che quella sia la strada più adatta a loro), Calla cerca di tenere a bada un grumo inammissibile di desiderio, finendo poi per accettare questo “sentimento oscuro” e passare consapevolmente all’azione, preparandosi ad affrontare le poco rosee conseguenze della sua scelta. Lottare per diventare madri o per non diventare madri? In realtà, stiamo parlando della stessa cosa. La gravidanza clandestina di Calla sfonda i confini del lecito per abbattere una barriera che intrappola sia le biglietto-blu che le biglietto-bianco: non ci sarà libero arbitrio per nessuna, finché un sistema senza volto (e forse anche governato da caso) continuerà a stabilire il destino biologico delle sue pedine. Lo status riproduttivo dell’una o dell’altra categoria è solo il tassello iniziale di un’estensione capillare del controllo: nel mondo di Calla viene accettato come fatto inconfutabile che lavoro e cura della famiglia non possano coesistere, che una vivace attività sessuale non possa accompagnarsi alla gestione del focolare domestico, che l’ambizione all’indipendenza economica non possa riguardare anche le madri. Da ambo le parti, le donne vengono catechizzate sistematicamente e strumentalmente. Guarda come sei fortunata, puoi uscire la sera, scopare con chi ti pare, fare carriera e coltivare la tua individualità. Guarda come sei fortunata, puoi coccolare un bebè e vivere in una bella casa, sei al sicuro, là fuori ci si affanna ma tu non devi preoccuparti di nulla. Calla avanza, giorno dopo giorno, con la convinzione di essere difettosa, di non aver meritato il biglietto-bianco, di essere carente su qualche fronte decisivo. Le viene ripetuto che non dipende da lei, che quello che le è stato assegnato è esattamente quello che merita e che le si addice di più, perché il sistema le conosce tutte e sa che cosa è meglio per ciascuna. Non è tutto più semplice, alla fin fine, quando qualcuno traccia già il sentiero per noi? Perché affannarsi tra decisioni, scelte e cantonate inevitabili, quando possiamo riconoscerci nel ruolo che ci è stato assegnato e risparmiarci un sacco di fatiche e di sofferenze? Calla si renderà presto conto, però, che per quanto un carceriere possa apparirci benevolo, sempre un carceriere resta.

Per non rovinarvi avvenimenti e colpi di scena non mi addentrerò nel viaggio di Calla – ormai smascherata da una pancia prominente, verrà magnanimamente invitata a lasciare il contesto civile di cui non può più dirsi parte – ma quel che mi sento di dire è che sì, regge fino alla fine. Anzi, il finale è un bel treno che vi investirà. Giuro, sono dilaniata.

Mackintosh è asciutta, diretta, essenziale. Calla esordisce con reticenza, perché molto del suo cuore è abituata a nascondere per poter continuare a esistere “libera”, ma quello che si concede di provare cresce gradualmente col venire meno delle impalcature che da sempre la ingabbiano. È un romanzo che rifugge ogni approccio impositivo all’identità, che rivendica un territorio dove sentirci alleate, dove poterci evolvere e riconoscere. È un romanzo che parla di corpo, di strutture di controllo e di indipendenza – che non deriva semplicemente dal poter esercitare un individualismo “produttivo”, ma dalla possibilità di costruire uno spazio di scelta che non dipenda da legittimazioni esterne o dall’imposizione di un modello. È un libro, anche, che demolisce l’illusione confortante di una deresponsabilizzazione sistematica: vogliamo prenderci cura di te, vogliamo toglierti un peso, ti vogliamo semplificare la vita… ecco perché decidiamo per te. Tu non ne sei capace, è chiaro, ma siamo pronti a farci carico anche di questo tuo limite. Ci sta a cuore il tuo bene, davvero, compenseremo noi le imperfezioni che ti impediscono di affrontare l’universo in autonomia. Ma cosa stiamo al mondo a fare, se non per tentare con le nostre migliori forze di far combaciare la realtà esterna con la realtà che ci portiamo dentro? Cosa ci resta, se non veniamo manco ritenute in grado di sapere chi siamo o di scoprire, col tempo, che cosa desideriamo davvero? Un biglietto colorato, forse. Assegnato per caso.

Che diamine è il “soft power”? Il concetto è stato coniato nel 1990 da Nye – politologo americano – per definire l’uso dell’arte e dei valori culturali come leva di potere a livello geopolitico.

Che diamine è il “soft power”? Il concetto è stato coniato nel 1990 da Nye – politologo americano – per definire l’uso dell’arte e dei valori culturali come leva di potere a livello geopolitico.

Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.

Claudia e Francesco condividono un legame antico. Un po’ dipende dalla fascinazione di lui e un po’ dalle circostanze: la madre di Francesco e il padre di Claudia sono amanti. Quando, ancora ragazzini, si trovano a dover imparare a convivere con questa realtà parallela – che sgretola famiglie “ufficiali” ma spalanca uno spazio di sentimento libero, nonostante tutto – diventano un punto di riferimento l’una per l’altro. In comune hanno più di quanto si potrebbe sospettare e, negli anni, nemmeno la distanza li separerà, perché quello che davvero li fonde è l’essere perennemente spostati rispetto al contesto a cui appartengono.

Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.

Dunque, di fronte all’enormità del reale e alla mole di stimoli che dobbiamo elaborare per orientarci e agire nel mondo, il nostro cervello tende a semplificare, raggruppare, generalizzare. In poche parole, punta a sintetizzare e ridurre al minimo gli sforzi per non dover ogni volta imparare l’universo da capo. Ridurre lo sforzo per massimizzare la resa, creando nessi e percorsi rodati. Gli stereotipi, i luoghi comuni e le credenze radicate (ma spesso infondate) sono figlie di questi meccanismi strutturali di elaborazione dati, che possono però talvolta generare inesattezze devastanti e pregiudizi distruttivi, per quanto “involontari”.

Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?

Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di

Qua si potrebbe sprecare l’antico adagio UN SAGGIO CHE SI LEGGE COME UN ROMANZO, ma non vi farò una tale violenza, anche perché credo che nel caso di

Dunque, sono sempre molto avvinta dai libri che usano la struttura come un elemento “strategico” che contribuisce a costruire la narrazione. In

Dunque, sono sempre molto avvinta dai libri che usano la struttura come un elemento “strategico” che contribuisce a costruire la narrazione. In

Un sedicenne di Harlem è in prigione in attesa di giudizio. È accusato di aver fatto da palo in una rapina finita malissimo: il proprietario del drugstore preso di mira è rimaso ucciso e la dinamica del colpo è a dir poco nebulosa. Tra rimpalli di responsabilità, accordi opportunistici con la procura e testimoni inattendibili, Steve Harmon rischia grosso e sta per essere risucchiato da un sistema che più che riabilitare e correggere preferisce puntare il dito contro i “mostri” e consolidare quei pregiudizi che rassicurano chi ha già il coltello dalla parte del manico, con buona pace di dialogo e parità.

Un sedicenne di Harlem è in prigione in attesa di giudizio. È accusato di aver fatto da palo in una rapina finita malissimo: il proprietario del drugstore preso di mira è rimaso ucciso e la dinamica del colpo è a dir poco nebulosa. Tra rimpalli di responsabilità, accordi opportunistici con la procura e testimoni inattendibili, Steve Harmon rischia grosso e sta per essere risucchiato da un sistema che più che riabilitare e correggere preferisce puntare il dito contro i “mostri” e consolidare quei pregiudizi che rassicurano chi ha già il coltello dalla parte del manico, con buona pace di dialogo e parità.

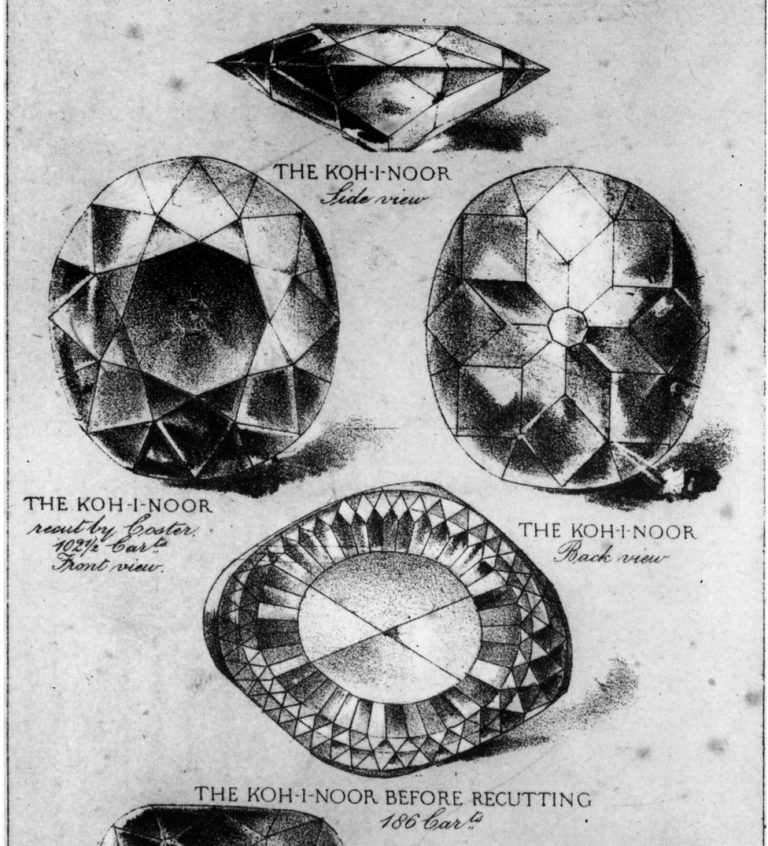

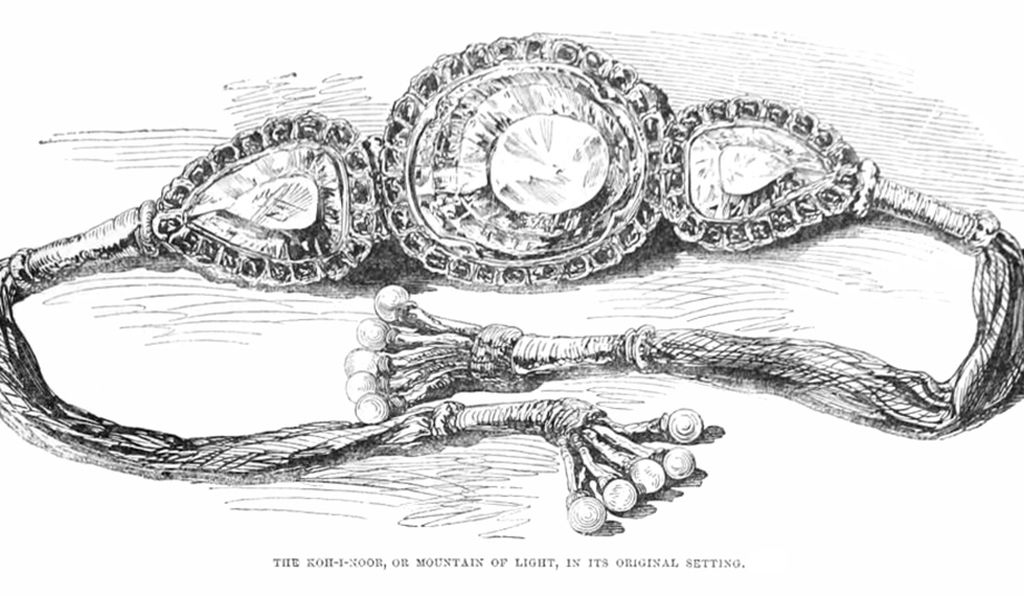

Che aveva di tanto speciale? Le dimensioni, tanto per dirne una. Nella sua forma originaria – AKA prima che Lord Wellington in persona tagliasse la prima faccetta per renderlo più appetibile ai sudditi della Regina Vittoria (è una lunga faccenda, ma ci arriverete) – era grosso come un uovo e, per quanto il metro qualitativo della gemmologia sua assai cambiato dai tempi dei Moghul regnanti, la sua limpidezza e luminosità erano incomparabili. Una pietra degna di un dio, “la montagna di luce”, l’ornamento perfetto per i sovrani più potenti. Valore inestimabile, insomma, ma anche fama di portare rogna, perché un sasso di tale importanza non può che agitare i sonni anche del più fortunato tra i suoi proprietari.

Che aveva di tanto speciale? Le dimensioni, tanto per dirne una. Nella sua forma originaria – AKA prima che Lord Wellington in persona tagliasse la prima faccetta per renderlo più appetibile ai sudditi della Regina Vittoria (è una lunga faccenda, ma ci arriverete) – era grosso come un uovo e, per quanto il metro qualitativo della gemmologia sua assai cambiato dai tempi dei Moghul regnanti, la sua limpidezza e luminosità erano incomparabili. Una pietra degna di un dio, “la montagna di luce”, l’ornamento perfetto per i sovrani più potenti. Valore inestimabile, insomma, ma anche fama di portare rogna, perché un sasso di tale importanza non può che agitare i sonni anche del più fortunato tra i suoi proprietari. Da ex-studentessa inevitabilmente immersa in una prospettiva eurocentrica delle sorti del mondo, un libro simile è una lettura che illumina una fetta di realtà che tendiamo ad approcciare – confermando proprio quell’eurocentrismo di base – in ottica coloniale. Le fonti, qui, abbracciano invece una pluralità di voci a cui il nostro orecchio non è abituatissimo a prestare ascolto.

Da ex-studentessa inevitabilmente immersa in una prospettiva eurocentrica delle sorti del mondo, un libro simile è una lettura che illumina una fetta di realtà che tendiamo ad approcciare – confermando proprio quell’eurocentrismo di base – in ottica coloniale. Le fonti, qui, abbracciano invece una pluralità di voci a cui il nostro orecchio non è abituatissimo a prestare ascolto.