Che rapporto avete con la spiritualità e il misticismo?

La compagnia è essenziale al vostro benessere?

Trovate che gli strumenti tecnologici a nostra disposizione siano, in fin dei conti, solo degli attrezzi o vi sentite in qualche modo modificati dalle possibilità di connessione perpetua del modernissimo mondo che abitiamo?

Cosa v’aspettate di trovare quando andate in albergo?

Cosa v’aspettate dalle vacanze, pure?

Ho deciso d’esordire con un po’ di domande (con implicita ammissione d’ignoranza sul contenuto dei vostri cuori e forse anche del mio) perché il posto in cui ho trascorso un paio di giorni – rispondendo volentieri e con grande curiosità a un cortese invito – è complicato da classificare e potrebbe risultare comunicabile (o “vendibile”, se vogliamo) in molti modi.

Corri qui a fare digital detox! Vieni da noi a ritrovare te stesso! Lasciati conquistare dalla natura incontaminata! Riscopri i grandi insegnamenti della tradizione monastica! Nutri le tue membra con tantissima verdura! Il lusso della lentezza! Il potere trasformativo del silenzio!

Ciascuno di questi “ganci” potrebbe produrre una galassia di cronache più o meno orientate a corroborare un impianto filosofico o una determinata visione dell’universo e a me, in tutta franchezza, non interessa. Sarei più che in grado di vestire il mio racconto optando per una di questa potenziali premesse, ma lo troverei poco onesto e utile, se si tratta di parlare di un luogo così cangiante e insolito. Perché sì, una roba che mi pare d’aver capito è che un posto simile si presta ad essere riempito con le risposte che siamo capaci di trovare. L’esperienza individuale, che già per definizione è estremamente specifica, è quella che qui finisce per espandersi e comprendere tutto quanto, dall’opinione che possiamo farci degli asciugamani a come ci sentiamo quando ripartiamo. L’esperienza “nostra” si dilata così tanto perché diventa quasi l’unica componente dell’esperienza complessiva: si galleggia in uno spazio ingegnerizzato per ridursi al minimo e “abbandonare” benevolmente chi c’è alle proprie risorse. Mia suocera, quando le ho spiegato dove stavo per passare un paio di giorni, ha commentato con un lapidario “io mi sparerei”, mentre mio marito temeva che volessi scappare di casa per unirmi a una setta. Ebbene, non sono incappata in una miracolosa conversione, non mi sono sparata e non mi sento particolarmente più illuminata di prima, ma posso dire di aver prosperato, a modo mio. Tutto questo panegirico per rispondere con un “dipende da te” alla seguente domanda campale: insomma, ma com’è l’Eremito?

Esordirei con una video-panoramica, che ci aiuta a livello atmosferico, e vi lascio leggere il resto di seguito.

Un minimo di coordinate. L’Eremito è un ibrido tra un hotel e un eremo “moderno”. È in Umbria, vicino a Fabbro, e accoglie visitatori da ormai una decina d’anni. Marcello Murzilli, dopo aver gestito un fortunatissimo marchio di abbigliamento negli anni Novanta e aver aperto un hotel matto in Messico composto al 100% da palafitte – fatevi raccontare la storia, se vi capita – si è messo a vagare per il centro Italia alla ricerca di un luogo isolato ma non impensabile da raggiungere per sperimentare un’idea di ospitalità alternativa. Ha trovato dei ruderi in mezzo alle colline – e a una tenuta che ora è tutelata dall’Unesco – e ha costruito quello che oggi è l’Eremito, badando all’efficienza/autonomia energetica della struttura – sforzi recentemente premiati dall’ambito bollino B-Corp – e ricalcando il modello dei monasteri e degli eremi che fanno indissolubilmente parte del patrimonio cultural-architettonico umbro.

Nella pratica? Funziona così.

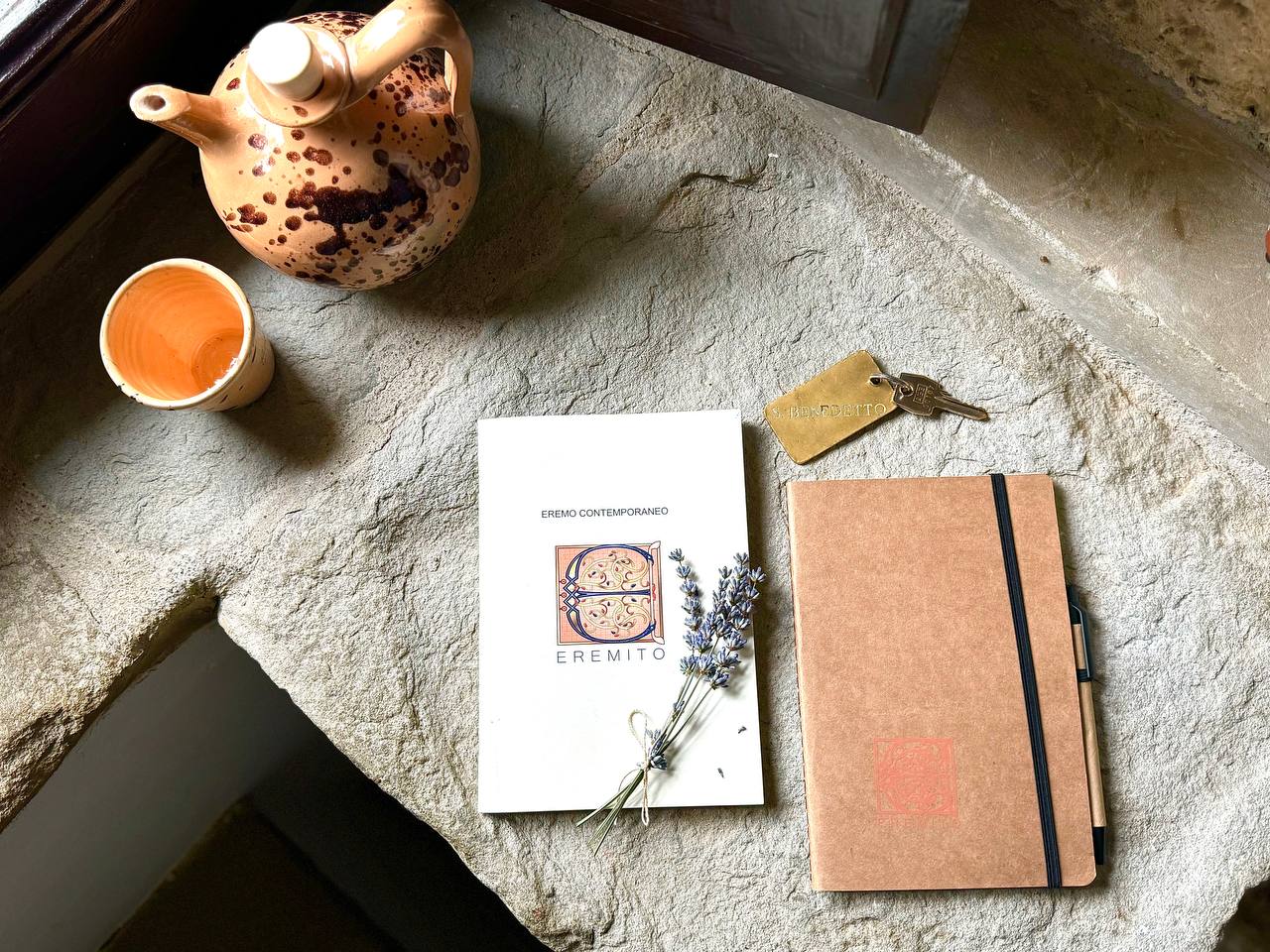

Si dorme nelle celluzze e ogni celluzza prende il nome da un santo. Io dormivo da San Benedetto, quindi mi son sentita importantissima. Minimalismo? Parecchio. Un letto a una piazza e mezza, uno scrittoio col suo sedilino di pietra davanti alla finestra, il lavandino – con brocchetta e bicchiere per bere l’acqua del rubinetto – e un piccolo bagno con la doccia. Stop.

Il fatto che il telefono prenda molto poco fa parte del pacchetto e non c’è nessuna password del wi-fi da chiedere in reception. Chi arriva è invitato a spogliarsi dall’abitudine alla connessione perpetua, così come è scoraggiata la caciara negli spazi comuni. Nessuno vi molla un manrovescio o vi sgrida, se andate in giro col telefono o se vi ritirate sotto la pergola per chiamare i vostri figli, ma tanti degli automatismi che finiamo per sviluppare quando c’è segnale finiscono per atrofizzarsi in maniera piuttosto naturale, quando il segnale non c’è quasi da nessuna parte. Cosa le apri a fare le tue solite 35 app se le app non caricano niente di nuovo? È probabilissimo che tanti visitatori o visitatrici dell’Eremito scelgano di approdarci proprio per esigenze di “disintossicazione” digitale e, tra le contingenze pratiche e l’atmosfera complessiva, il contesto può certamente aiutare. Io, che facevo fotografie anche nell’epoca precedente all’avvento di Internet e che ho la consolidata abitudine di costruire un archivio visivo delle mie esperienze – postandone online uno scarso 2%, nonostante uno dei mestieri che svolgo – ho usato il telefono come un puro attrezzo. Fai le foto e i video, telefono? Benissimo, continua ad assistermi in questo modo, sarà più che sufficiente.

Mi son data della stupida per la pigrizia accumulata negli anni, però, perché mi sarei sentita molto più a mio agio e più rispondente alle usanze codificate della comunità dell’Eremito con una macchina fotografica in mano, ma pazienza. Per me attrezzo puro è stato e l’obiettivo di scacciare per un paio di giorni i tarli da feed da alimentare, contenuti da produrre, spunti da sfornare e brief da interpretare è stato felicemente raggiunto. Mi sono chiesta, però, quanto ignorare gli eventi del mondo per badare unicamente alla propria interiorità possa configurarsi come condizione totalmente auspicabile. Ma non tanto perché quello che produco io abbia il potere di virare le sorti del mondo, ma proprio perché associo l’informazione – quello che già filtro e che per me “conta”, facendo del mio meglio per separarla dal rumore di fondo irrilevante – alla possibilità di aumentare la mia consapevolezza. L’universo può fare a meno del mio flusso in uscita, insomma, ma estromettersi da quegli stimoli in entrata che possono attenuare la nostra ignoranza mi pare un lusso che anche sul breve termine è un po’ problematico concedersi. Già ci si sente inermi – o poco utili e poco capaci di incidere sulla realtà -, non lo si diventa ancora di più se non si sa che succede e non si prova a decifrarlo? Non sono una creatura che gestisce con disinvoltura gli estremi, forse. O probabilmente mi son sentita in colpa per aver dormito fino alle dieci e mezza in un giorno infrasettimanale, per aver preso ferie, per aver avuto bisogno di riposarmi, chi può dirlo. O forse la radice del logoramento che percepisco nella quotidianità dipende meno dai flussi informativi ma più dal flusso delle incombenze “pratiche” dell’impalcatura domestica e dalla volgarissima necessità di dedicarmi a un impiego, anche. Ci penserò su, che le parentesi di distacco dal tran tran servono anche a quello.

Come si mangia? Bene. E anche parecchio, devo dire – tre portate e dolce. Cucina solo vegetariana, con materie prime ricavate dall’orto dell’Eremito o provenienti dai dintorni. Si mangia tutti insieme nel refettorio – e ci torniamo – o all’aperto sotto al pergolato. Come recita anche una funzionale lavagnetta, si mangia “quello che passa il convento”. Non c’è niente da scegliere, vi sedete e vi pigliate quello che arriva e non c’è nessuno che vi prepara un gin tonic, se ne sentite la necessità. A pranzo si discorre e l’atmosfera è convivialissima, mentre a cena bisogna rispettare il silenzio. Vi suonano una campanella, v’andate a prendere il vostro tovagliolo e vi sedete nel refettorio a lume di candela. Ecco, la cena è l’unico frangente in cui possono richiamarvi con affabile fermezza se vi mettete a chiacchierare e non ho nemmeno osato tirare fuori un libro – non si può, tecnicamente -, ma è di certo un’esperienza suggestiva. Sì, il vino c’è.

Che si può fare? Niente, tenderei a rivelarvi candidamente. E per fortuna.

A parte una sessione di yoga la mattina e dei momenti di lettura – totalmente facoltativi ed estremamente trasversali – in una piccola cappella non ci sono animatori che vi iscrivono d’ufficio alla gara di canoa e non ci sono attività “organizzate”. Volete passeggiare? Dall’Eremito si snodano numerosi sentieri che possono condurvi in selve amene – io sono arrivata con successo al fiume, ascoltando i cinguettii più disparati -, nel vicino borgo di Parrano o ai ruderi che punteggiano la tenuta. Volete stare immobili? Sceglietevi un cantuccio e insediatevi dove preferite. Io, passeggiata a parte, ho letto, ho studiato, ho dormito, ho mangiato. E sono rimasta anche a mollo nel vascone riscaldato della piccola spa. C’è un bagno turco e c’è questa sorta di stanza di pietra col soffitto a volta e la vasca. Si va in reception a “prenotare” il proprio tempo alla spa, così non si incrocia mai nessuno e si fluttua in pace.

Che cos’ho trovato? L’illuminazione no, ma un momento di solitudine che mi ha fatto bene. Uno spicchio di tempo in cui dar retta solo al mio ritmo e una bolla di silenzio – a parte i caprioli che abbaiano nel bosco, ciao bestioline! – in cui spero di non aver russato troppo forte. L’Eremito ha indubbiamente qualcosa di speciale, penso. Possiamo attribuire meriti al panorama, alla ritualità accennata dei momenti comunitari, alla tipologia decisamente insolita della sistemazione, al fuoco la sera, alle storie che possono raccontarti gli altri, allo spazio che ti crea attorno mentre vai a zonzo – sentendoti più ospite della natura circostante che di una struttura ricettiva. Ci si mimetizza e si assorbe il ritmo caparbio di quello che cresce, molto adagio, da tutte le parti. Ogni “vacanza” ci decontestualizza e ci mette nelle condizioni di scoprire qualcosa di noi mentre esploriamo un qualche altrove, penso. Qua, l’altrove da esplorare sta più dentro che fuori da noi. E non è male, qua e là, imparare di nuovo a farsi compagnia.

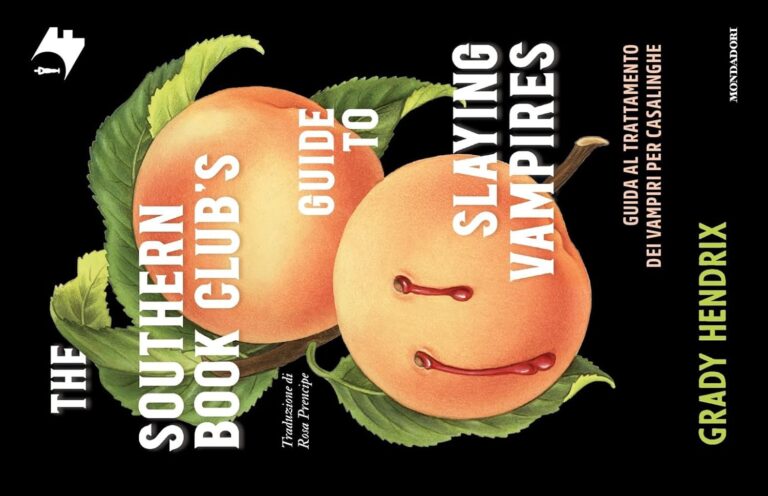

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

La piccola comunità valligiana è organizzata secondo un sistema che sembra scoraggiare strutturalmente la mobilità sociale o i ripensamenti in corsa. Durante le superiori gli studenti sono chiamati a scegliere una “carriera” che li accompagnerà per tutta la vita. I panettieri saranno panettieri, i gendarmi saranno per sempre gendarmi e chi manifesta tendenze “antisociali” o una fondamentale incompatibilità con un compito preciso sarà relegato a vagabondare ai margini e reso teoricamente innocuo dall’indigenza e dall’invisibilità che ne consegue. Il Consiglio è l’unico organo che può sporadicamente permettere ai “meritevoli” di ascendere, con un programma didattico specifico che promette maggiori privilegi e anche un accesso ai meccanismi meno noti del tempo. La comunità sa il minimo indispensabile a mantenere l’ordine e si nutre di folclore e di moniti che paiono più adatti a tener buoni i bambini che a gestire un gruppo sociale consapevole.

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

Di figli e figlie che scrivono delle proprie madri è pieno il mondo, ma è raro imbattersi in un’avversione così schietta,

L’Inquisizione non vede di certo di buon occhio l’eresia, il peccato e la fornicazione ma da temere sono anche i giudei “convertiti” – hanno davvero abbracciato la grazia del battesimo o si sono adeguati per puro opportunismo, nella speranza di rovesciarci? La magia di Luzia viene dalla lunga eredità della sua storia familiare e tenerla nascosta è una questione di sopravvivenza. Ma potrebbe diventare un’arma efficace per compiacere il re e il Dio degli inquisitori? Valentina lo spera, Pérez ne ha disperatamente bisogno e Victor de Paredes – l’uomo più ricco e fortunato di Madrid – non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Si offrirà di “sponsorizzare” Luzia nella competizione magica organizzata da Pérez per consegnare al re il santo paladino (o la santa paladina) che potrebbe risollevare le sorti della Spagna. Luzia collaborerà? Sarà all’altezza? Verrà smascherata dall’Inquisizione? Perché a Victor de Paredes fila tutto così liscio? Chi è lo spilungone spettrale che lo accompagna ovunque?

L’Inquisizione non vede di certo di buon occhio l’eresia, il peccato e la fornicazione ma da temere sono anche i giudei “convertiti” – hanno davvero abbracciato la grazia del battesimo o si sono adeguati per puro opportunismo, nella speranza di rovesciarci? La magia di Luzia viene dalla lunga eredità della sua storia familiare e tenerla nascosta è una questione di sopravvivenza. Ma potrebbe diventare un’arma efficace per compiacere il re e il Dio degli inquisitori? Valentina lo spera, Pérez ne ha disperatamente bisogno e Victor de Paredes – l’uomo più ricco e fortunato di Madrid – non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Si offrirà di “sponsorizzare” Luzia nella competizione magica organizzata da Pérez per consegnare al re il santo paladino (o la santa paladina) che potrebbe risollevare le sorti della Spagna. Luzia collaborerà? Sarà all’altezza? Verrà smascherata dall’Inquisizione? Perché a Victor de Paredes fila tutto così liscio? Chi è lo spilungone spettrale che lo accompagna ovunque?

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

Gopi e le sue sorelle hanno perso la mamma e si ritrovano per allenarsi, un giorno dopo l’altro, sotto l’occhio spento del padre su un campetto alla periferia di Londra. Farle giocare è l’unica cosa che sembra aiutarlo a tenersi a galla e loro lo assecondano, insieme e solissime, colpendo palle a ripetizione nella speranza di ritrovare il ritmo della normalità… o di lasciarsi ipnotizzare. C’è molto di meccanico, negli sport che si fanno con la racchetta, ma esiste uno specifico stato di felice straniamento che si innesca quando ti abbandoni all’automatismo. Si diventa fluidi, si diventa leggeri, ci si dimentica di sé, si fa tutto il giro e forse ci si ritrova.

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di

Una buona domanda per cominciare è la seguente: che cos’è l’invidia? Quali conseguenze può produrre? Per quanto possiamo “coltivarla” prima che ci divori dall’interno? Örik architetta per la protagonista di