Ah, Francesca! Tu a un anno recitavi a memoria le poesie! E quando andavi ai giardinetti con la tata sgridavi sempre gli altri bimbi che volevano tirare i sassi nella fontana. Sai cosa gli dicevi? SE BUTTI A SASSI A FUNTANA VIENE A CARAMBINIERI LEGA I MANI E METTE A PRIGIONE. Ma ti ricordi Bruno? Eri piccola, ma tutte le volte che lo vedevamo gli davi del nano. Bruno non è mai stato altissimo, ma tu niente, glielo dovevi chiedere. MA COME SEI BASSO BRUNO. MA BRUNO MA SEI UN NANO? Che figure che mi hai fatto fare, che figure. Anche coi nostri cugini di Chivasso. Ti ricordi, dalla zia per capodanno? Dovevi fare tre anni. C’è anche il filmino. Vero, Mimmo? L’avevi fatto il filmino. Avevamo il vestito di velluto uguale, io e la bambina. Quello nero con i fiori. Niente, non volevi stare nel seggiolone. Cercavo di farti sedere, ma tu ti eri stufata e volevi andare in giro. E a un certo punto ti sei girata e mi hai detto PUTTANA. Ma forte e chiaro. Si è capito proprio bene. Bello scandito. Pensa te, cosa mi è toccato sentire. Davanti a tutti, poi.

Ogni famiglia dispone della propria mitologia.

La nostra, come quella di tutti quanti, è zeppa di episodi discutibili di questo genere.

Pericolosi criminali alti un’ottantina di centimetri da consegnare alle forze dell’ordine. Malcapitati vicini di casa che, sull’onda dell’entusiasmo per Willow, venivano reclutati tra le fila degli eroici nani ribelli. E c’è, in effetti, una poesia antichissima che ancora mi ricordo – a spizzichi e bocconi -, ma dubito di averla declamata per mari e per terra prima ancora di imparare a camminare. Quanto al PUTTANA, MADRE di certo non se lo meritava, ma la provenienza dell’epiteto risale di certo ai viaggi in macchina con lei. MADRE ha sempre guidato molto bene, ma non si è mai dimostrata tenera con gli altri automobilisti, che venivano apostrofati nei modi più incredibili e con grande veemenza. Io, evidentemente, ero una passeggera molto ricettiva.

L’episodio più celebre, però, resta anche il più incomprensibile. Perché in casa mia non bestemmiava nessuno. Persino mio nonno e mia nonna si limitavano a ingiuriarsi in piacentino, senza però avvalersi di nulla di particolarmente blasfemo. L’unico che cristonava parecchio era il Nando, il nostro vicino in campagna, un signore altissimo e un po’ sdentato che ha passato la vita in canottiera bianca e salopette. Ma il Nando non bestemmiava con rabbia o con dell’autentico rancore verso il divino nel suo complesso, era più un intercalare. Quasi un gioviale apprezzamento nei confronti del cosmo e della sua benevolenza. C’è il sole? Il Nando non poteva limitarsi a dire “Che bellezza, c’è il sole!”, la Madonna (fantasiosamente deturpata) andava in qualche modo invocata per sancire l’estrema piacevolezza della giornata.

Anche se nessuno è mai riuscito a capire il perché, dunque, e sempre durante le fatidiche feste natalizie del PUTTANA, MADRE aveva deciso di portarmi a vedere questa sublime mostra di presepi nella cripta di un’antica chiesa cittadina.

Ettari di presepi. Presepi giganti, super complicati, accessoriatissimi e dotati di pecore quasi vive. Acqua corrente, lucette, dromedari, pastori devotissimi, angeli, chili di vera sabbia, muschio VIVO.

Uno di questi presepi artistici ospitava anche una grotta infestata da un piccolo demonio cornuto che appariva a intermittenza fra le fiamme. Credo fossero dei listellini di carta sospinti da un mini-ventilatore e illuminati come il set degli Occhi del cuore. Le fiamme si agitavano in pianta stabile, ma il piccolo Satana sbucava solo di tanto in tanto, allietandomi oltre ogni immaginazione. MADRE, che di certo non m’aveva portata alla mostra dei presepi per adorare il Maligno, doveva comunque star lì piantata davanti alla grotta per permettermi di gioire ogni volta che il demonio decideva di onorarci con la sua presenza, intoppando il passaggio e causando ingorghi fra i devoti visitatori. Non si sa bene quando accadde, perché MADRE non si è mai diffusa troppo sull’argomento, ma ad un certo punto, animata da un’incontenibile felicità per l’ennesima apparizione del diavoletto fiammeggiante, si narra che io, bionda e boccoluta, col ditino puntato in direzione della spelonca infestata dalle forze del male, abbia strillato fortissimo: IL DIAVOLINO PORCO ***!

Stacco.

Montaggio ravvicinato delle espressioni inorridite degli astanti.

Un prete, sullo sfondo, estrae il crocifisso.

Una signora anziana impugna il rosario come farebbe Wonder Woman col suo lazo magico.

E MADRE, vedendosi ormai accerchiata, mi trasporta di corsa fuori dalla chiesa, tenendomi come un pallone da rugby. O come una bomba pronta ad esplodere.

Cosa non darei per ricordarmelo.

Il diavolino, in realtà, ce l’ho in mente. È quel che ho detto che mi manca. Le concitate conseguenze della mia esclamazione devono aver generato un tale vortice di confusione da cancellare nella mia memoria ogni traccia verbale dell’episodio. E MADRE, ancora oggi, racconta la faccenda del diavolino con un misto d’orrore e divertimento, come una specie di sopravvissuta a una catastrofe (potenzialmente ben peggiore di quella che poi si è effettivamente verificata).

Perché è vero: i bambini dicono delle enormità. Anche se in casa loro, magari, son tutti dei poeti, dei santi o dei navigatori. No, magari dei navigatori no, che poi si sconfina subito nel gergo portuale.

Comunque.

Il bambino è, per definizione, imprevedibile. Perché non controlla i nessi causa-effetto, perché non sa ancora cosa aspettarsi dal mondo e perché i costrutti della socialità sono una faccenda complessa da amministrare. A me Bruno stava anche simpatico, ma a tre anni trovavo perfettamente legittimo investigare sulla sua altezza. C’è gente che sui social continua a comportarsi come mi comportavo io a tre anni con Bruno, ma il tatto verso gli altri esseri umani non è soltanto una qualità innata, c’è pure una considerevole componente sociale. Ci mettiamo un po’ a capire come stare insieme alla gente o a individuare il confine tra comportamenti accettabili e inaccettabili e, mentre prendiamo le misure, diciamo cazzate di ogni genere. Soprattutto se siamo piccoli e chiacchieroni.

Ecco.

Dati i miei vivaci trascorsi verbali infantili – nell’epoca precedente al sopraggiungere di una razionalità lievemente più strutturata -, vivo nel terrore. Perché ora un figlio ce l’ho io e, di certo, non sono pronta a sentirlo bestemmiare in chiesa. Nemmeno nei film esoterico-apocalittici con le mamme che scoprono di aver messo al mondo l’Anticristo c’è il piccolo Anticristo che bestemmia in chiesa (fosse anche in aramaico). Cesare si è approcciato al linguaggio con serena pigrizia. È da quando ha compiuto i due anni e rotti che ha deciso di parlarci oltrepassando la soglia dei suoi bisogni più immediati. Capiva tutto, ma non era particolarmente interessato a dircelo o a cimentarsi più di tanto nelle acrobazie dell’arte oratoria.

Ora, in compenso, non tace mai. Si esprime con un miscuglio di storpiature, termini precisissimi e onomatopee che lo fanno somigliare a una specie di Dario Fo a un passo dal coma etilico – ma più mobile. Assorbe tutto. Ripete tutto. Rielabora implacabilmente e, quando meno te lo aspetti, ti risputa fuori una roba che aveva sentito sei mesi prima in piazza a Rivergaro. E gli esiti non sono sempre edificanti.

Quand’è che bisogna bandire del tutto il turpiloquio dalle conversazioni domestiche?

Quand’è che va calata la scure della censura?

Quand’è che devi astenerti dal gridare CAZZO! quando t’arriva una multa?

Accidenti!

Caspita!

Perbacco!

…quando in realtà vorresti salire su una rupe e urlare VAFFANCULO STRONZI CHE NON SIETE ALTRO FICCATEVELA IN GOLA QUESTA MULTA DI MERDA!

O qualcosa del genere.

La risposta da vincitore delle Olimpiadi della Genitorialità dovrebbe essere la seguente: gli ultimi improperi vanno pronunciati in sala parto. Nulla di disdicevole, dal momento della nascita in poi, dovrà anche solo sfiorare le tenere orecchie della prole.

Ora, noi non so se mai ci qualificheremo per le Olimpiadi della Genitorialità. Va già bene se arriviamo alle selezioni provinciali. Milano è grande, mica è uno scherzo. Nel nostro piccolo, però, stiamo facendo il possibile per trasformarci negli sceneggiatori di Topolino. Innumerevoli personaggi di Topolino esternano a più riprese il loro disappunto, la loro rabbia e il loro legittimo furore senza scivolare nella trivialità più assoluta. Anzi. Non c’è nulla di più bello di un personaggio di Topolino che prorompe in una serie di esclamazioni desuete per prendersela con qualcuno. O che sceglie di canalizzare un dolore fisico LANCINANTE in una cascata di CORBEZZOLI e CORPO DI MILLE POLENE. Sempre con classe e pacatezza. Con dell’immaginazione. Con un lessico sublime, per quanto prestato a una situazione che fa incazzare.

Nonostante le nostre ottime intenzioni, però, ci troviamo spesso di fronte ad eventi imprevedibili. Perché il nostro infante, come tutti gli infanti, crea mostri anche là dove non c’era altro che innocenza. Tra le loro numerose qualità, infatti, i bambini hanno anche il dono della decontestualizzazione. Una roba “normale” viene presa, assimilata, processata e scomposta, per poi scaturire nuovamente da tuo figlio in un momento a caso, ubbidendo a una struttura che vive di vita propria e che tu non puoi governare.

Io, che qualche mese fa mi divertivo con PANDA che al plurale fa PANDI – o con UOVA/UOVI -, ora ho il terrore di sbucciare banane in presenza del mio erede perché, un pomeriggio, ho inconsapevolmente commesso un errore.

Adesso la mamma ti sbuccia la banana, Cece. Ecco qua. Togliamo tutto e… accidenti, si è rotto il culetto qua in fondo.

E per i quindici minuti successivi, Cesare ha urlato a pieni polmoni CULO ROTTO! CULO ROTTO!

Non c’è scampo.

Non c’è speranza.

Chiaro, potevo usare il termine “sederino” o buttarmi sul puntiglioso con un “accidenti, si è rotta la parte terminale della banana” e/o “l’estremità inferiore della banana”. Ma mica sono una tata-robot. Sono una madre che sbuccia banane al meglio delle sue possibilità. E ogni tanto i culi si rompono.

A onor del vero, però, va specificato che Cesare dice anche cose bellissime.

Anzi, le cose bellissime sono quasi sempre la norma.

La prima volta che ha risposto a un “ti voglio bene” con ANCA IO MAMMA TANTO TANTO BENE credo di aver pianto per due ore e mezza, soffiandomi il naso a più riprese e spedendo messaggini di giubilo anche ai vicini di casa che non ho mai visto.

Tralasciando per un attimo il rischio di creare (anche accidentalmente) delle bombe a orologeria verbali, però, quello che forse mi sto chiedendo davvero è che cosa “arriva” di quello che dico.

Cosa assimilano questi infanti? Come elaborano e fanno proprie tutte le chiacchiere che ci scambiamo? Sarò capace di trasmettere a Cesare qualcosa di importante, come le coordinate basilari della felicità, della sicurezza nelle sue capacità, del rispetto per gli altri e dell’amore? Riusciremo a fare un po’ di luce sulla vastità delle faccende del mondo? Riusciremo, in sintesi, a trovare un modo per farci ascoltare, quando vorremo (e vogliamo) provare a spiegargli quello che conta di più?

Come al solito, non ne ho la più vaga idea. Ma persevero nel descrivergli anche le azioni più piccole. Parlo di mele, lamponi, talloni, apatosauri, castori, pettini, pigiami e bambù. Parlo di quello che si vede e di come mi sento, di come mi sembra che si senta lui, di come si coccolano i gatti e di che cosa è successo oggi, anche se non è successo niente di decisivo per le sorti del mondo. Che ne farà di tutte queste parole? Un gran pasticcio, probabilmente. Diventerà un piccolo calderone da cui usciranno periodicamente robe inaccettabili – CAZZO! -, robe tenere – APATOALLO MANGIA EBBA – e immagini di una certa specificità – PAVONE FA UOTA, NONNA! – mentre sul fondo rimarranno a bollire altre storie, i ricordi antichi, le scoperte nuove. E, magari, anche le cose “grandi”, i piccoli fari con cui speriamo di guidarlo. Nonostante i culi rotti.

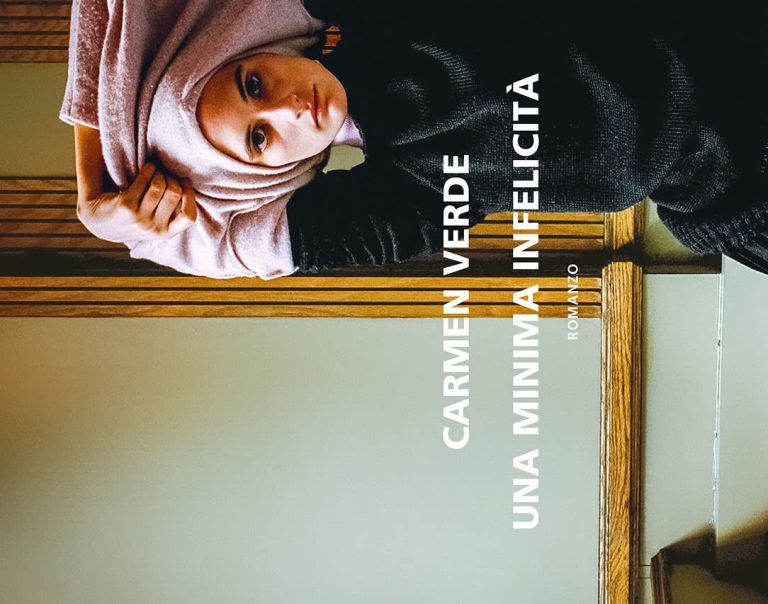

1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.

1950. Valeria Cossati compra un quaderno e comincia a usarlo per registrare gli accadimenti della sua vita. Scrive sentendosi in colpa, nascondendosi e nascondendolo, un po’ perché il tempo che dedica al quaderno è tempo sottratto ai doveri domestici e un po’ perché quello che scopre, scrivendo, è un grumo indigesto e contraddittorio di sincerità fin troppo limpide. Valeria ha di poco superato i quaranta e ha due figli grandi, un lavoro in ufficio e un marito. La famiglia la assorbe e la riassume, la definisce e la mangia, le garantisce un presente solido ma le impedisce di immaginarsi diversa… almeno fino all’arrivo di quel quaderno, comprato d’impulso e destinato a diventare l’unico posto in cui coltivare la solitudine necessaria a rimettere in moto i pensieri. Scrivere nel quaderno diventerà per Valeria un esercizio di identità, un’operazione di auto-smascheramento e di reazione autentica ai tanti urti minimi di una quotidianità fatta di automatismi, conformismi e rospi inghiottiti in silenzio.

Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato.

Ogni famiglia è infelice a modo suo, abbiamo collettivamente metabolizzato.

Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con

Dalla gestione domestica all’organizzazione della famiglia, dai compiti di “cura” alle operazioni basilari e ripetitive che garantiscono il buon funzionamento di una casa, con

Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però.

Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però.