Ho letto Triste tigre di Neige Sinno – in libreria per Neri Pozza con la traduzione di Luciana Cisbani – in un periodo in cui giornali, televisioni e fonti informative “social” stavano offrendo un’ampia copertura al caso di Gisèle Pelicot, una signora francese che per una decina d’anni è stata narcotizzata dal marito e violentata a ciclo continuo da un numero imponente di sconosciuti con cui lo stesso signor Pelicot aveva preso accordi. Per ovvio e manifesto orrore, il caso si era già guadagnato titoloni su titoloni al momento della denuncia, ma la nuova ondata d’attenzione – quella contemporanea alla mia lettura di Sinno – è in larga parte dipesa da una precisa richiesta di Gisèle Pelicot: celebrare il processo a porte aperte e in sua presenza. Si è seduta in aula e, oltre ad assistere alle testimonianze degli uomini che le avevano usato violenza – quelli che è stato possibile identificare e rintracciare, almeno -, ha deliberatamente deciso di trasformare una vicenda raccapricciante che la riguardava in prima persona in un una riflessione collettiva e strutturale. Perché dovrei essere io a vergognarmi? Che si vergognino loro, possibilmente davanti al mondo intero. Che mi guardino finalmente in faccia, che si rendano conto – sempre che ne siano capaci – che sono una persona anch’io, anche se non sono stata trattata come tale.

Anche in Triste tigre si finisce in tribunale, a un certo punto. E anche quello è un processo pubblico. A diciannove anni, Sinno trova finalmente il modo di raccontare la verità e denuncia il patrigno che, per un periodo di un’estensione inconcepibile, ha abusato di lei nella più completa impunità (e invisibilità). Perché si è decisa proprio in quel momento? Perché, fra gli altri fattori, le altre bambine di casa avevano raggiunto l’età che aveva lei quando era cominciato tutto. Sette anni. Otto. O forse nove. Qualcosa, nella testa di Sinno, scherma ancora i primissimi ricordi delle violenze, deformando alcuni dettagli circostanziali senza però mai sbiadirne altri, che restano fin troppo a fuoco. Le memorie, le occasioni e gli episodi da catalogare, purtroppo per Sinno, abbondano. E, anche nel suo caso, quel che accade è una costante, un’invasione completa, un’azione che si protrae e che la insegue senza lasciare scampo.

Anche in Triste tigre si finisce in tribunale, a un certo punto. E anche quello è un processo pubblico. A diciannove anni, Sinno trova finalmente il modo di raccontare la verità e denuncia il patrigno che, per un periodo di un’estensione inconcepibile, ha abusato di lei nella più completa impunità (e invisibilità). Perché si è decisa proprio in quel momento? Perché, fra gli altri fattori, le altre bambine di casa avevano raggiunto l’età che aveva lei quando era cominciato tutto. Sette anni. Otto. O forse nove. Qualcosa, nella testa di Sinno, scherma ancora i primissimi ricordi delle violenze, deformando alcuni dettagli circostanziali senza però mai sbiadirne altri, che restano fin troppo a fuoco. Le memorie, le occasioni e gli episodi da catalogare, purtroppo per Sinno, abbondano. E, anche nel suo caso, quel che accade è una costante, un’invasione completa, un’azione che si protrae e che la insegue senza lasciare scampo.

Non sono certa di come sia più sensato parlare di un libro simile. Dovevo mettere 35 trigger-warning all’inizio? Alla sensibilità di chi dovremmo badare, maneggiando una storia come questa? La nostra potenziale impressionabilità conta di più di una riflessione che, nonostante tutto, trova il modo di strutturarsi e di restituire a una vittima il potere di decidere il proprio destino?

Triste tigre è per definizione un libro agghiacciante.

La testimonianza di una bambina che per anni viene stuprata dal suo patrigno – senza che nessuno sospetti nulla o faccia il minimo indispensabile per unire i puntini – non può trasformarsi in un “bel libro”. Quante stelline vogliamo assegnare a una mostruosità? Come si fa a dire “leggilo, è meraviglioso!”? Quello che ha senso fare – qui come nella realtà da cui spesso preferiamo schermarci – è accogliere la manifestazione di una volontà: scrivo, racconta Sinno, perché so di esserne diventata capace, so che è l’unica arma di cui dispongo per non dovermi più piegare a una volontà che non è la mia.

Triste tigre è cronaca, testimonianza dettagliata, ricostruzione fattuale, diario frammentato, riflessione etica, confutazione letteraria, amarissima constatazione di quel che è stato e della deformazione irrimediabile che ha prodotto, degli effetti di una manipolazione così duratura da sostituirsi alla realtà, alla normalità dell’infanzia. Sinno scrive Triste tigre per capire perché ha bisogno di farlo e perché anche noi abbiamo bisogno di ascoltarla. Utilizza, strada facendo, riflessioni letterare, spezzoni di cronaca, studi e quella massa di fonti e documenti che si affastellano nella mente di chi cerca una spiegazione razionale, aggregata e “macro” di una tragedia privata dai confini spugnosi, friabili e maligni. I taboo hanno una doppia dimensione: c’è il veto comportamentale – non si fa, punto e basta – e c’è il veto espressivo – l’azione è collettivamente giudicata così riprovevole da non poter essere nemmeno nominata, perché quello che definiamo e quel che diciamo diventa concepibile, dopotutto. Sinno ha abbondantemente subito qualcosa di inammissibile, ma si rifiuta di ritirarsi nell’ombra, di lasciarci tranquille, di tacere da grande – e da “vendicata” dalla legge – come le è stato imposto da piccola. Sono voci come quella di Sinno – e di Gisèle Pelicot -, a ricordarci chi è che dovrebbe vergognarsi davvero. E, se Sinno ha trovato le parole, un po’ di coraggio possiamo mettercelo anche noi.

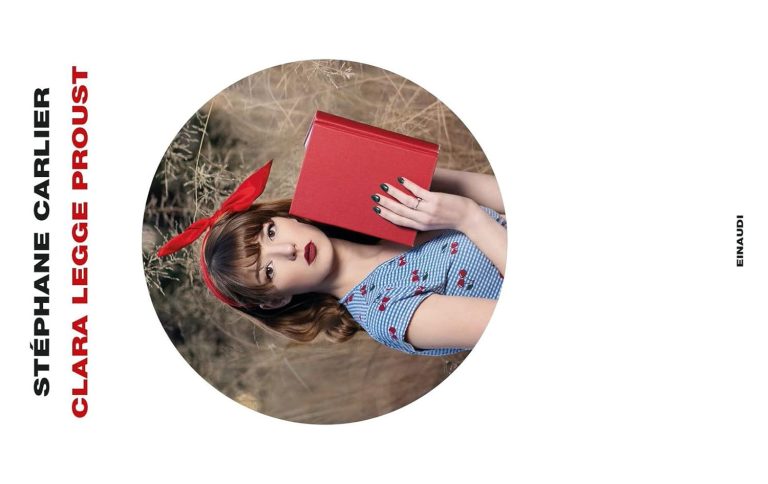

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.

Serpeggia insomma un’insoddisfazione blanda ma caparbia e le giornate si srotolano sempre uguali, con le chiacchiere tra una permanente e l’altra e le storie minute delle clienti. Un bel giorno, però, uno sconosciuto entra per farsi tagliare i capelli e si dimentica al salone il primo volume della Recherche di Proust.