Olivia Laing è diventata una delle portabandiera di un genere letterario ibrido, che riesce a trascinarci in uno specifico spicchio del pensiero/delle tribolazioni umane ma anche a procedere per deviazioni e ramificazioni, finendo per somigliare a una versione più limpida e più “a fuoco” del disordine stratificato del nostro modo di informarci. INSOMMA, uno spunto autobiografico (in questo caso si tratta di un periodo di acuta solitudine attraversato da Laing a New York, in seguito a un amore naufragato) non diventa solo un’indagine universale, ma anche il centro di una ragnatela fatta di arte, storia, urbanistica, antropologia, cronaca, tecnologia e performance.

Olivia Laing è diventata una delle portabandiera di un genere letterario ibrido, che riesce a trascinarci in uno specifico spicchio del pensiero/delle tribolazioni umane ma anche a procedere per deviazioni e ramificazioni, finendo per somigliare a una versione più limpida e più “a fuoco” del disordine stratificato del nostro modo di informarci. INSOMMA, uno spunto autobiografico (in questo caso si tratta di un periodo di acuta solitudine attraversato da Laing a New York, in seguito a un amore naufragato) non diventa solo un’indagine universale, ma anche il centro di una ragnatela fatta di arte, storia, urbanistica, antropologia, cronaca, tecnologia e performance.

In Città sola – in libreria per il Saggiatore con la traduzione di Francesca Mastruzzo – Laing risale alle radici della solitudine riportandoci nella Manhattan degli anni ’70 e ’80, quando Times Square non era ancora un parco giochi per turisti, l’AIDS cominciava a mietere vittime e la Factory era a pieno regime. Ripercorrendo la storia personale e artistica di Edward Hopper, Andy Warhol, Henry Darger e David Wojnarowicz – tra gli altri – Laing utilizza l’arte, il “visivo” e gli oggetti che ci lasciamo alle spalle per esplorare, molecola per molecola, la struttura dell’isolamento, dello stigma, dell’invisibilità e del vuoto pneumatico in cui, in modo più o meno irreversibile, possiamo scivolare… ritrovandoci in un posto insospettabilmente affollato.

In tutta sincerità, Olivia Laing mi ha fatto venire una gran voglia di convertirmi eternamente alla narrative non-fiction. E di comprare tende più spesse da mettere alle finestre.

The End di Anders Nilsen – in libreria per Add con la traduzione di Francesco Pacifico – ha conosciuto diverse iterazioni, revisioni e limature. Descrive un sentimento complesso – la perdita – e l’ha fatto negli anni cercando di rendere giustizia ai nuclei più significativi di quella circostanza, avvalendosi di volta in volta di quel prezioso “senno di poi” a cui sarebbe bello potersi appoggiare per non affrontare con strumenti irrimediabilmente inadeguati il peggio che può succederci. Ogni lutto è di tutti, perché la morte è un destino comune, ma chi rimane lo assorbe come se fosse un evento unico e incomparabile rispetto alle esperienze altrui, perché quel che perdiamo non è un concetto astratto ma una persona vera, che ha occupato uno spazio “pratico” e ideale nel nostro orizzonte concreto.

Nilsen ha messo insieme The End, disegnando e scrivendo, dopo la malattia e la morte della sua fidanzata – una morte che tenderemmo a definire inopportuna e precoce, data la giovane età – nel tentativo di ricavarci consolazione e anche una sorta di messaggio “universale” capace di attutire l’insensatezza delle condanne irreparabili e arbitrariamente distribuite. Tra metafore visive e documentazione delle minuzie di una quotidianità che pare aver smarrito il suo centro, Nilsen analizza il rapporto con un’assenza inaccettabile e con la fatica di abitare un presente monco, perché per concepirci davvero nel punto mediano tra passato e futuro deve esistere un futuro possibile, una vita da costruire con la persona che amiamo e che non c’è più.

Nilsen ha messo insieme The End, disegnando e scrivendo, dopo la malattia e la morte della sua fidanzata – una morte che tenderemmo a definire inopportuna e precoce, data la giovane età – nel tentativo di ricavarci consolazione e anche una sorta di messaggio “universale” capace di attutire l’insensatezza delle condanne irreparabili e arbitrariamente distribuite. Tra metafore visive e documentazione delle minuzie di una quotidianità che pare aver smarrito il suo centro, Nilsen analizza il rapporto con un’assenza inaccettabile e con la fatica di abitare un presente monco, perché per concepirci davvero nel punto mediano tra passato e futuro deve esistere un futuro possibile, una vita da costruire con la persona che amiamo e che non c’è più.

È legittimo continuare a vivere? È rispettoso? È auspicabile? Nessuno verrà a rilasciarci un’autorizzazione in carta bollata, ma quel che si apprende qui è che abbiamo tutti diritto a dettare delle condizioni di sopravvivenza “gestibili” e che, molto spesso, è complicato lasciar andare il dolore, perché il dolore riempie ed è pur sempre meglio del vuoto completo.

Non è un libro allegro, ma è onesto e prezioso proprio per la testimonianza di lungo periodo che offre, per il discorso che si sviluppa facendosi sempre più rarefatto e libero dal caso specifico, nella benevola ambizione di poter diventare fonte di conforto in una moltitudine di altri casi. Non si dimentica, ma si impara a tenere la fiamma accesa e a portarla vicino al cuore, dove ci scalda anche se non produce più la luce brillante e visibile che eravamo abituati a seguire.

Allora, io non so niente di meditazione. Non lo dichiaro per vantarmi di una lacuna – perché tendo a vergognarmi sempre molto delle mie lacune -, ma per palesare con franchezza un punto di partenza individuale. Non ho mai seguito un percorso di meditazione – né a livello di “corsi” né avvalendomi della nutrita galassia di app fai-da-te che ti spiegano come sgombrare la mente e trasformarti in un’entità superiore che affronta la vita levitando -, ma sto al mondo cercando di assecondare la curiosità, anche perché sarebbe assai noioso soffermarmi solo su quello che mi pare di conoscere già, senza trovare spiragli per scoprire mondi nuovi.

Allora, io non so niente di meditazione. Non lo dichiaro per vantarmi di una lacuna – perché tendo a vergognarmi sempre molto delle mie lacune -, ma per palesare con franchezza un punto di partenza individuale. Non ho mai seguito un percorso di meditazione – né a livello di “corsi” né avvalendomi della nutrita galassia di app fai-da-te che ti spiegano come sgombrare la mente e trasformarti in un’entità superiore che affronta la vita levitando -, ma sto al mondo cercando di assecondare la curiosità, anche perché sarebbe assai noioso soffermarmi solo su quello che mi pare di conoscere già, senza trovare spiragli per scoprire mondi nuovi.

Eccoci dunque qui con Chandra Livia Candiani e Il silenzio è cosa viva – che è uscito nelle Vele Einaudi e che ho ascoltato su Storytel –, potendo avvalerci solo dei tormenti narrati più o meno tangenzialmente da Carrére e di una solida ammirazione per la ricerca poetica dell’autrice, che è una delle voci ormai consolidate della Bianca.

È un testo snello e relativamente breve, che un po’ ci introduce alla pratica della meditazione e un po’ serve a Candiani per spiegarci che cosa significa e ha significato per lei. È una cronaca metodologica che parte da un approccio personale per costruire un percorso “filosofico” accessibile a tutti, perché il come affrontiamo gli urti e i doni della vita è di certo un tema trasversale.

Candiani medita e insegna a meditare, esplorando con un linguaggio di raro spessore e ricchezza quello spazio di silenzio ed estrema vigilanza che possiamo imparare ad occupare per “sentire” più distintamente.

Nell’immaginario profano si tende a pensare che meditare somigli allo sgombrare il terreno dallo sgradito e dal doloroso, creando un posto sicuro, vuoto e libero dal turbamento. Leggendo, però, si scopre che è piuttosto vero il contrario.

Credo di aver capito che si tratta, in realtà, di accedere a una consapevolezza più “pulita”, sfrondata del superfluo e coltivata come un giardino pronto a ospitarci. Ci si accede imparando ad abitare un silenzio che non è assenza di stimoli o di relazioni, ma ascolto dell’impatto delle cose su di noi. Non è contemplazione del vuoto, ma la capacità di lasciarsi attraversare da quello che succede, rimanendo presenti e vigili a noi stessi. Il disordine ci disarma ma, anche nel marasma peggiore, quel che salva è sapersi costruire una bussola.

Fra venti minuti mi iscriverò a un corso di meditazione o partirò per un ritiro fra gli eremiti della montagna? Non penso. Ma sono contenta di essermi donata questa parentesi di infarinatura – splendidamente narrata.

[Visto che di Storytel abbiamo parlato, ecco qua il solito link per beneficiare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni].

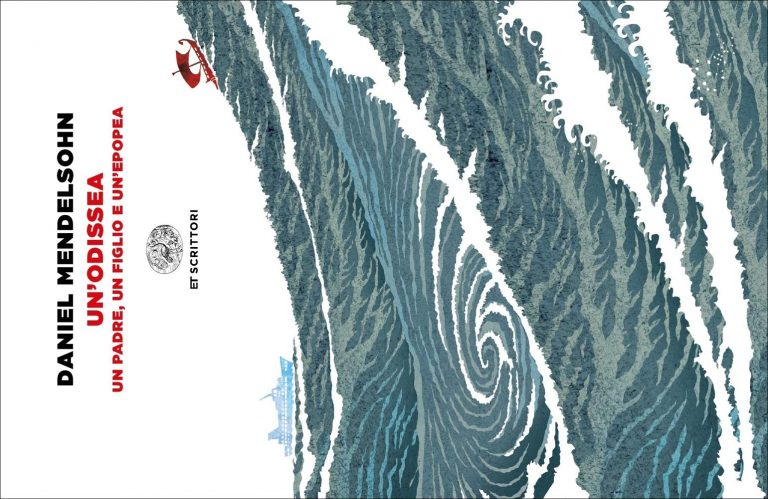

Con Mendelsohn non sono andata granché in ordine cronologico – ho cominciato dal più recente Tre anelli -, ma credo mi perdonerà. Nemmeno Omero era un grande fan delle narrazioni lineari, se ben vogliamo mettere a frutto tanto del contenuto assimilato con questa parabola autobiografico-letteraria che esamina un testo fondativo della tradizione occidentale per risalire al nucleo essenziale delle nostre relazioni.

Da dove si parte, con Un’Odissea – anche questo uscito per Einaudi nella traduzione di Noman Gobetti?

Da dove si parte, con Un’Odissea – anche questo uscito per Einaudi nella traduzione di Noman Gobetti?

Si comincia con un classicista che ospita il padre ottantenne – un signore all’apparenza schivo e riservato, anche in famiglia – al suo seminario universitario sull’Odissea. Lezione dopo lezione, per un semestre intero Mendelsohn-figlio racconta Omero ai suoi studenti e, nell’approfondire le peripezie di Ulisse – accogliendo anche le numerose osservazioni del padre, più loquace ma non meno intransigente del previsto – si imbarca a sua volta in un viaggio di conoscenza, una rotta parallela che per la prima volta gli offre un punto di vista inesplorato su quel genitore così amante dell’esatto, delle soluzioni certe (da buon matematico) e dal “farcela” con le proprie forze. Mica tutti possono contare sull’aiuto e sulla sollecitudine di Atena, insomma. Anzi, farsi aiutare di continuo da una dèa è indegno un eroe vero. DANIEL MA CHE RAZZA DI EROE È ODISSEO!

Al termine del seminario – e sull’onda di questa riscoperta reciproca -, padre e figlio partono insieme per una crociera “a tema” nel Mediterraneo, seguendo un percorso che in teoria dovrebbe ripercorrere le tappe del lungo viaggio di Ulisse da Troia a Itaca. Sì, sembra molto trash, ma per una volta i legittimi sospetti iniziali si dimostreranno infondati. Navigazione e seminario si intrecciano a pluridecennali ricordi di famiglia e al grande enigma di cosa davvero sia stata la vita interiore di Mendelsohn-padre, sia come genitore che come individuo “indipendente”.

Conosciamo mai davvero i nostri genitori? O quel che ci è dato sapere è solo l’impronta che su di noi lascia la porzione di cammino che hanno trascorso con noi? La memoria che raccogliamo strada facendo – quello che vediamo “da figli” – è tutto quello che c’è da sapere? Com’erano prima di noi? Cosa sono diventati grazie o malgrado noi?

Ulisse, gran mentitore e maestro di stratagemmi e travestimenti, è forse il personaggio perfetto per esplorare i flutti dolci e mutevoli del ricordi – la sua, in effetti, è una storia di ricongiungimento e dei sacrifici che si fanno per essere finalmente riconosciuti.

Ogni famiglia ha la sua mitologia ma, come per tutte le storie che diventano patrimonio comune, è legittimo domandarsi da quale radice provengano. Il fascino di una storia – che parli di antiche navigazioni o della gioventù dei nostri genitori – sta anche nell’effetto che ci fa, nel constatare come le chiavi di lettura che troviamo parlino di noi e del nostro modo di intendere il mondo. Una delle domande definitive, per Mendelsohn, quella a cui si approda dopo un lungo navigare, è cosa ne sarà di quel mondo una volta scomparso il padre. Nell’anno emblematico che ricostruisce in questo libro si riannodano i tanti fili rimasti sciolti e misteriosi, si conclude la parabola di un eroe cocciuto e comincia quella di un figlio che, seppur adulto, si dovrà confortare con un’assenza mai esperita, unica nel suo genere.

È un libro per chi ha voglia di intripparsi con l’Odissea, certo, ma è anche un esperimento che ne riprende la struttura condensandone i temi “relazionali”, quelli che superano lo scorrere del tempo e possono parlarci in ogni epoca. Dovere e fortuna, ambizione e avversità, fedeltà e tradimento, padri e figli, slanci e paura, vittorie e sconfitte. Da sempre, ci raccontiamo storie per spiegarci chi siamo. E, quando arriviamo a una conclusione potenzialmente soddisfacente, scopriamo che il viaggio ci ha cambiati… per capire come, non ci resta che partire per una nuova avventura. A Itaca si arriva mai? Forse no.

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite – Link Molto Belli. La newsletter fa esattamente quel che dice: mette insieme link pazzi e curiosi in una rassegna periodica a metà tra l’indagine antropologica e il puro gusto di perdere tempo su internet. Come annoiarsi meglio, forse, raggiunge uno scopo simile ma ulteriore: farci riflettere sul modo in cui usiamo il tempo e sulla capacità sempre più scarsa di cui possiamo fregiarci per controllarlo, uscendone alla fin fine sopraffatti (e insoddisfatti).

Dunque, Pietro Minto assembla già da un pezzo una delle mie newsletter preferite – Link Molto Belli. La newsletter fa esattamente quel che dice: mette insieme link pazzi e curiosi in una rassegna periodica a metà tra l’indagine antropologica e il puro gusto di perdere tempo su internet. Come annoiarsi meglio, forse, raggiunge uno scopo simile ma ulteriore: farci riflettere sul modo in cui usiamo il tempo e sulla capacità sempre più scarsa di cui possiamo fregiarci per controllarlo, uscendone alla fin fine sopraffatti (e insoddisfatti).

Ma sarà poi così male perdere tempo?

In realtà no, non è così male. Anzi, coltivare la noia, come antidoto alle distrazioni tecnologiche che ci intrappolano spesso in loop infiniti (e quasi sempre poveri di reale appagamento), può dimostrarsi una pratica salubre. L’idea non è tanto quella di tramutarci in asceti o di rimpiangere i tempi lontani in cui qua era tutta campagna, però. Lo scopo principale è renderci un tantinino più consapevoli del nostro modo di occupare il tempo, per intravedere delle maniere alternative di perderlo un po’ meglio, più serenamente, senza lasciarci strangolare dall’ansia.

E da dove si comincia? Mappando le distrazioni e identificando i meccanismi che ci tengono ancorati ad abitudini in bilico sulla china della compulsione. Insomma, cosa diamine ci aspettiamo che succeda se ricarichiamo per la decima volta in un minuto il feed di Instagram? Perché vogliamo sempre “dell’altro”, del “nuovo”?

A tratti assolvendoci (perché molti dei meccanismi di fruizione digitale che ci intrappolano sono progettati appositamente per agire su sistemi ancestrali di reazione) e a tratti facendoci sentire dei perfetti imbecilli (perché ci illudiamo che il vuoto possa essere riempito da altro vuoto), Minto analizza il nostro rapporto con gli schermi, con gli altri e con il mondo intero, fotografandoci nel presente mentre ci dibattiamo fra tecnologia, lavoro onnipresente e relazioni, perdendo pezzi per strada e lasciandoci cullare dalla promessa di incentivi sempre più effimeri, fugaci e transitori.

Insomma, è un vispo saggio tragisimpatico – e il debutto di un autore italiano nel catalogo caleidoscopico di Blackie – che mappa le trappole che ci siamo piazzati da soli lungo la strada e che prova a farci immaginare una realtà in cui la tecnologia può diventare una compagna d’avventure curiosa e funzionale, smorzando l’ansia da prestazione che ci assale anche quando siamo convinti di servircene come valvola di sfogo.

A Life’s Work, in italiano, si chiama Puoi dire addio al sonno ed è uscito per Mondadori (con la traduzione di Micol Toffanin) nel 2009, nell’ormai lontana era pre-Resoconto/Transiti/Onori. Il titolo che è toccato a noi è decisamente meno denso di significato. E di certo strizza l’occhio alla longeva tendenza a classificare i racconti incentrati sulla maternità (autobiografici – come in questo caso – e non) in due grandi categorie piuttosto polarizzate: da una parte ci sono quelle che te la mettono giù durissima e, dall’altra, le pasticcione piene d’entusiasmo, quelle che tra mille peripezie e goffaggini cercano di venderti una versione rassicurante e spensierata del diventare madri.

[EDIT per aggiornarci sugli avvenimenti più recenti: nel 2021, A Life’s Work è transitato nel catalogo Einaudi con un titolo che trasporta esattamente quello originale: Il lavoro di una vita.]

Quelle che te la mettono giù durissima vengono solitamente accusate di voler terrorizzare le loro simili o di dipingere a tinte eccessivamente fosche un’esperienza indiscutibilmente sacra e meravigliosa. Anzi, si continua ancora a colpevolizzare, perché se una ti viene a raccontare – ad esempio – una depressione post-partum diventa quasi automaticamente una donna da guardare con sospetto, una persona che deve avere per forza qualche tara pesante, visto che non partecipa alle gioie dell’avvenuta procreazione e sembra tirarsi indietro di fronte alla sua grande missione biologica – e poi diciamocelo, signora mia, se non voleva i figli doveva pensarci prima.

Le allegre pasticcione sono pronte a fornirci speranza. Dai, se ce l’ha fatta questa rincoglionita posso farcela anch’io. Dimmi che andrà tutto bene. Raccontami di sederini morbidi, di piedini piccolissimi, di tutine, di passeggiate al parco, di sensazioni di infinito appagamento e di “finalmente ho capito qual è la mia vera vocazione”.

Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.

Il problema con le due estremizzazioni non è di poco conto. Le narrazioni che te la mettono giù dura tendono a far venire a galla il brutto, lo sporco, l’emotivamente disturbante e il difficile. Per quanto tutto ciò possa rispondere a verità, sono inevitabilmente respingenti. Le tribolazioni altrui, soprattutto in tema di maternità, scatenano i sensi di colpa, innescano una reazione di difesa che porta all’istante a dichiarare che tu no, tu non sei mica un mostro del genere. Perché? Perché la “madre” non è un concetto neutro. Anzi, è uno dei concetti più connotati e più zavorrati dalle aspettative collettive. Sguazziamo in uno stereotipo resistentissimo che stabilisce come dovrebbe essere una “buona madre” – e poco importa se lo stereotipo sia datato, figlio prediletto di una cultura che santifica la donna solo se fa la madre (e basta) e assolutamente scollato dalla realtà socioeconomica che abitiamo. Il fatto è che esiste anche quello che ci spaventa. Esistono anche situazioni che non ci somigliano o nelle quali preferiremmo non ritrovarci. Il fatto che una narrazione sia respingente – secondo certi canoni o private sensibilità – non la rende meno autentica o meno degna di essere ascoltata, capita, accolta. Non è che leggendo un’esperienza “negativa” della maternità e prestando orecchio anche alle campane meno entusiastiche ci si esponga a un qualche genere di contagio. Non è che empatizzando con chi ha avuto una partenza in salita – o con chi continua ad arrancare – finiremo per sabotarci. Chiaro, poi… quello che scegliamo di incamerare nelle nostre riflessioni risponde anche a un bisogno, a una ricerca di senso che può portarci a cercare conforto in peripezie simili alle nostre o a trovare quello che ci serve in racconti più spensierati, più edulcorati, più “positivi”. Ed eccoci arrivati al polo opposto.

Sì, ma il libro?

Il polpettone introduttivo mi sembrava rilevante, in questo caso, perché A Life’s Work non ha ricevuto un’accoglienza particolarmente tenera. Come racconta anche Cusk nell’introduzione alla nuova edizione del volume, tanto si è detto e scritto di lei come madre, di quello che avrebbe pensato sua figlia – non sia mai! – leggendo, da grande, questa cronaca dei suoi primi mesi di vita.

Cusk è incoraggiante? Fornisce risposte? Ha scritto un manuale per la gestione del neonato? Ha cercato di convertirci a una corrente pedagogica? Ci vuole imporre un punto di vista? Per niente.

Cusk si è domandata, in estrema sintesi, che fine faccio io – madre – quando metto al mondo un figlio. Che cosa succede al corpo, alla vita interiore e alla struttura del mondo di una donna che, a un certo punto, partorisce e piomba in un paradigma completamente nuovo. Che cosa accade alla coscienza individuale quando si trova legata a un altro essere umano che è stato per nove mesi parte di te e che, separandosi, manifesta una volontà, dei bisogni primari che non sono negoziabili, delle esigenze e dei comportamenti che non si adattano alle norme e al funzionamento della realtà che conosciamo.

E non sono domande che trovano risposta nel semplicistico “eh, ti è nato un figlio che cosa ti aspettavi, mica è tutto uguale poi”.

Pur sapendo che le cose cambieranno, non c’è nessuno che viene a farti un bel disegnino. Così come non c’è nessuno che può dirti come cambieranno per te. Per la madre standardizzata dell’immaginario collettivo c’è un percorso assai chiaro – e anche una serie di traguardi emotivi da raggiungere, accompagnati da una tabella dei sentimenti autorizzati e degli obiettivi che la prole deve centrare per potersi ritenere “normale”. Certo, sarà difficile, ma ci hanno insegnato che lo spirito di sacrificio è il motore di ogni madre che si rispetti. Suvvia, che sarà mai.

A Life’s Work non la mette giù dura. Non è nemmeno stato scritto per il gusto di provocare, turbare o scandalizzare – non che poi contenga chissà quale vicenda provocatoria, disturbante o scandalosa. Tira semplicemente fuori delle domande eretiche rispetto al paradigma della madre esemplare. Perché al centro dell’attenzione – somma stranezza – c’è la madre, non c’è il bambino. È un libro che parla di ruoli e di equilibri. Chi ero e chi sono? Non c’è un interruttore che ci fa passare dalla “modalità io” che ci ha accompagnato per tutta la vita alla “modalità madre” in maniera automatica. E chiedersi che cosa resta di te – specialmente nei primi mesi – è un quesito perfettamente legittimo, indipendentemente da quanto tu sia felice, triste, sola, supportata, disperata, sostenuta, euforica, convinta, preoccupata, assonnata, energica. È un libro che si interroga sull’identità femminile in un momento cruciale, ma senza cancellare o ignorare le altre spinte che costituiscono, nel loro complesso, quel “chi siamo”. Diventare madri non è obbligatorio ma, quando succede, è senza dubbio un’esperienza di trasformazione. Perché diventando madri diventeremo altro, ma se siamo qui vuol dire che abbiamo macinato storie, idee, sogni, relazioni, punti di riferimento, passioni, abitudini. Sovrascriverli completamente ci renderebbe madri migliori? Rachel Cusk non ha stilato per noi un decalogo su come disinnescare le coliche o un vademecum per selezionare la babysitter perfetta. Non è una madre “pratica”. Non è la madre saggia che pretende di spiegarti come si vive, di mostrarti un modello d’eccellenza, di pungolarti affinché tu sia radiosa, euforica, appagata e… innocua per il tuo prossimo. Cusk è una persona che si sta domandando insieme a noi che cosa sia, alla fin fine, una delle molti madri possibili. Quello che le accomuna tutte è la portata di un compito che non si esaurisce mai, finché si sta al mondo. A Life’s Work? Credo proprio di sì. È un tragitto fluido, un susseguirsi di abissi anomali. E può capitare, affacciandosi sull’orlo del baratro, di percepire la vertigine e di perdere l’equilibrio… ma anche di trovarsi di fronte, molto spesso, a un paesaggio meraviglioso.

Per la rubrica “un saggio che si legge come un romanzo” – ma anche un po’ “che scoperta, è narrative non-fiction!” -, eccoci qua con Essere una macchina di Mark O’Connell, in uscita il 18 settembre per Adelphi con la traduzione di Gianni Pannofino e l’ambizione del tutto accidentale di consolarci e/o terrorizzarci mentre attendiamo la nuova stagione di Black Mirror.

Perché sì.

Questo libro è come una versione giornalisticamente attendibile e ben documentata di Black Mirror e, nello spazio condensato di un racconto di viaggio alla scoperta del movimento transumanista, ci accompagna anche lontanissimo, alla volta di una frontiera filosofico-tecnologica che persegue un fine ultimo a dir poco ambizioso: sconfiggere la morte. Per sempre.

Qualche passo indietro. Il transumanesimo è, in estrema sintesi, un movimento che punta al prolungamento indefinito della vita umana. I transumanisti intervistati da O’Connell – che per il libro viaggia in lungo e in largo per gli Stati Uniti, partecipando a conferenze, incontrando i personaggi più disparati e salendo anche a bordo di un elegante camper a forma di bara – non approcciano il tema in maniera univoca, perché assai complicata è la natura del problema che intendono risolvere. Ci sono transumanisti che propendono per il congelamento criogenico del corpo e transumanisti che, impegnandosi a livello accademico nella ricerca neurologica, coltivano anche l’ambizioso progetto di riprodurre a livello digitale il funzionamento del cervello per poi poterlo caricare su un supporto indipendente dall’involucro di origine – o da un qualsiasi involucro, volendo. Ci sono transumanisti, poi, che disprezzano la natura imperfetta dell’organismo umano (colpevole di un fisiologico deterioramento che conduce in maniera per ora inevitabile alla nostra dipartita) e tentano di modificarlo e di potenziarlo, elevando a valore supremo il potere dell’intelletto sulla “carne”.

Avversione per la morte a parte, però, tutti i transumanisti sembrano essere accomunati da quella che somiglia molto a una professione di fede. I transumanisti vogliono esistere il più a lungo possibile perché è solo rimandando la morte che sono certi di poter accedere a un futuro in cui la morte verrà definitivamente debellata. In questo scenario, infatti, la tecnologia avrà raggiunto il suo orizzonte ultimo, una sorta di punto di fuga dal quale sarà libera di progredire a ritmi esponenziali – autogenerandosi, autogestendosi, autoreplicandosi. E risolvendo per noi tutto quello che non siamo ancora riusciti a controllare. La “Singolarità”, questo grande evento che cambierà per sempre le sorti del genere umano, è l’obiettivo da raggiungere per afferrare l’eternità. L’importante è arrivarci – vivi o congelati – per avere la certezza di essere rianimati o di poter usufruire efficacemente delle conquiste scientifico-informatiche.

Quando incontri un autore eccezionale e lo vuoi far sapere a tutti. Ecco, questo è @mrkocnnll e il suo #EssereUnaMacchina – che ci ha conquistato. Spero conquisti anche voi. Qui intanto siamo da Walden con alcuni amici per parlare di letteratura e futuro. 🤖❤️ pic.twitter.com/UAbJnDgWM8

— Francesca Marson ☁️ (@nuvolinchiostro) September 10, 2018

Pazzi? Visionari? Squilibrati?

Chi lo sa.

Il garbatissimo scetticismo e la curiosità giornalistica di O’Connell ci accompagnano per tutto il libro. E la galleria di personaggi che l’autore incontra è a dir poco stupefacente. Molti operano, lavorano o raccolgono INGENTI fondi nella Silicon Valley – “bacino di utenza” particolarmente ricettivo nei confronti della causa transumanista forse per il suo già strettissimo rapporto con la tecnologia, per la tendenza a intraprendere imprese titaniche partendo dal garage di casa e per l’affinità già consolidata con l’inorganico, il virtuale e il meccanico.

Ci sono transumanisti a Google, come ci sono transumanisti che amministrano le ultime volontà dei guru dell’informatica (e dei più ricchi fra gli ottimisti) dalla periferia di Phoenix, dietro la scrivania del più grande impianto di criogenizzazione degli Stati Uniti. La Alcor può tenervi in sospensione fino al sopraggiungere della Singolarità per 200.000$ (se volete surgelarvi tutti interi) o per 80.000$ (se vi interessa surgelare solo la testa). Ci sono transumanisti nei centri di ricerca neurobiologica delle maggiori università americane che studiano l’architettura del nostro cervello con la speranza di riuscire a farlo “girare” su un supporto diverso dal nostro corpo, destinato a deperire.

Il futuro dei transumanisti, infatti, non è solo un mondo dove, ad esempio, le malattie letali non potranno più nuocerci, ma è un’epoca in cui la nostra mente sarà libera di assumere la forma che preferisce, grazie all’upload su corpi artificiali o alla possibilità di lasciarla fluttuale in uno spazio virtuale potenzialmente infinito.

Da fan della fantascienza e da profonda conoscitrice delle tre leggi della robotica di Asimov (con tutte le menate che ne conseguono) non potevo non lasciarmi risucchiare da questo viaggio, che somiglia – paradossalmente – molto più alle opere di finzione letteraria o filmica che in ogni tempo si sono interrogate sul futuro che a qualcosa di oggettivamente plausibile o “reale”.

Eppure i transumanisti ci sono. Si incontrano a conferenze. Ricevono finanziamenti milionari. E si candidano alla presidenza degli Stati Uniti con una campagna elettorale basata su un unico argomento: dire basta alla morte.

Essere una macchina è un lavoro di ricerca complessissimo e affascinante che, nonostante il tema non proprio immediato, risulta assolutamente comprensibile. E assai fascinoso. O’Connell riflette insieme a noi sul destino della coscienza, sul ruolo delle macchine e della tecnologia nel nostro presente (per intravederne le possibilità o i rischi futuri) e, in ultima istanza, sul valore che attribuiamo alla vita e al tempo, pilastri portanti della nostra permanenza sulla Terra.

Che cos’è una persona?

Un involucro per la mente?

Un sofisticato sistema per la raccolta di stimoli e per l’elaborazione di reazioni?

Una forma primitiva di superuomo immortale?

Le risposte del transumanesimo sono tante. Spesso poco plausibili, a volte terrificanti, sempre estreme. Ma immancabilmente fiduciose e tenaci. Due caratteristiche che, nonostante gli sforzi per revisionare e migliorare le nostre obsolete carcasse, sono quanto di più umano possa esistere.

Leggetevi Essere una macchina.

Che magari la Singolarità non arriva… ma se arriva conviene sapere che cosa sta succedendo. :3